[한겨레] 통계로 본 북한 (상)

| ‘북 보통가정집’ 방2개 주택서 석탄 땐다 | |

| 73%가 15~23평 거주…연립 > 단독 > 아파트 재래식 화장실 35%…석탄 등 사용 ‘에너지난’ | |

|

이제훈 기자 이제훈 기자 |

|

[통계로 본 북한]

| |

평균적인 북한 사람들은 어떤 주거환경에서 살까? 지금까지는 막연히 추정할 뿐 구체적인 모습을 알 길이 없었다. 그러나 유엔인구기금(UNFPA)의 지원을 받아 북한이 수행한 ‘2008 북한 인구센서스’ 결과는 그 모습을 구체적으로 보여준다.

단순화하면 이렇다. ‘수세식 화장실과 방 2개가 딸린 20평 남짓한 연립주택 또는 단독주택에서 석탄과 나무를 연료로 사용하며 산다.’

|

||||||

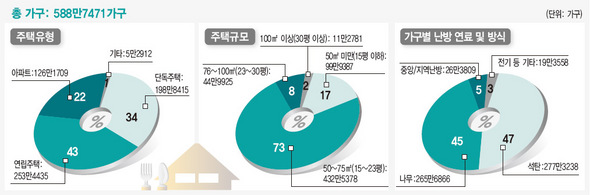

‘2008 인구센서스’ 결과를 보면 북한의 총 가구수는 588만7471 가구다. 주택유형을 나눠보면 연립주택이 253만4435 가구(43%)로 가장 많고, 단독주택 198만8415 가구(34%), 아파트 126만4435 가구가 그 뒤를 이었다. 주택 규모는 전체의 73%에 해당하는 432만5378 가구가 50~75㎡(약 15~23평형)이다. 50㎡(15평) 미만이 17%인 99만9387 가구이고, 100㎡(약 30평) 이상은 전체의 2%인 11만2781 가구에 불과하다. 전체 가구의 65%에 해당하는 380만8956 가구가 방 2개짜리 집에서 산다. 방 1개짜리 집에 사는 가구도 17%(101만3664 가구) 정도 된다. 방이 4개 이상인 집에 사는 가구는 전체의 1%인 6만1823 가구에 불과하다. 북한 사람의 대다수가 남쪽 기준으로 국민주택규모보다 작은 집에서 살고 있는 셈이다.

식수는 전체 가구의 85%에 이르는 500만3904 가구가 상수도를 통해 공급받는다. 화장실은 58%인 343만4306 가구가 개별 수세식 화장실을 갖추고 있다. 재래식 화장실을 이용하는 가구도 35%인 204만5134 가구에 이른다. 공용 재래식 화장실을 쓰는 집이 34만2452 가구(6%), 공용 수세식 화장실을 사용하는 집이 6만5579 가구(1%) 남짓 된다.

가구별 난방이나 취사용 연료는 석탄과 나무가 압도적 비중을 차지하고 있다. 난방연료는 석탄이 전체의 47%에 이르는 277만3238 가구이고, 나무가 45%(265만6866 가구)로 바짝 뒤를 따른다. 중앙·지역난방식은 5%인 26만3809 가구다. 전기 등을 난방연료로 쓰는 가구는 3% 정도에 불과하다. 취사용 연료도 나무가 275만8400 가구, 석탄이 271만4511 가구로 대략 46~47%씩 분점하고 있다. 그 뒤를 가스(3%), 석유(2%), 전기(1%) 순으로 뒤따른다.

이제훈 기자 nomad@hani.co.kr

| 북한도 고령화 조짐 | |

| ‘2008년 인구센서스’ 입수 65살 이상 인구 비중 8.8% |

16일 <한겨레>가 입수한 북한의 ‘2008년 인구센서스’ 최종보고서를 보면, 총인구 2405만2231명 가운데 65살 이상 인구는 209만6648명으로 확인됐다. 이는 남쪽의 전체 인구에서 65살 이상 인구가 차지하는 비중인 10.7%(519만2710명)보다는 낮지만, 중국(8%), 인도(5%) 등에 비해 노인 인구 비중이 높은 것이다.

‘2008년 인구센서스’ 자료를 분석한 박경숙 서울대 교수는 “35~40살 기준으로 그 밑 연령대의 비중이 전보다 줄어들고 있다”며 “남한보다 급격하지는 않지만 북한도 고령화 패턴을 보이고 있다”고 말했다.

‘2008년 인구센서스’는 유엔인구기금(UNFPA)의 지원 등을 받아 유엔이 권장하는 국제기준에 따라 이뤄진, 북한 건국 이래 사실상 최초의 센서스다. 북한에선 1993년에도 인구센서스를 했지만, 조사 항목이 국제기준에 맞지 않고 조사 결과에 통계적 일관성이 없어 ‘신뢰성’에 의문이 제기돼 왔다. 2008년 센서스는 북한 중앙통계국의 주관 아래 ‘2008년 10월1일 0시1분’을 조사 기준 시점으로 삼아, 2008년 10월1~15일 3만5000명의 조사원과 8000명의 감독관이 투입돼 면접조사 방식으로 이뤄졌다. 북한 중앙통계국은 ‘2008년 인구센서스’ 최종 보고서를 지난해 12월 유엔에 비공개로 제출해 구체적인 수치는 지금껏 일반에 공개되지 않았다.

북한 인구의 성비는 95.1(남성 1171만1838명, 여성 1233만393명)로 ‘여초현상’을 보였다. 남쪽이 미세하게 남초현상(2006년 기준 101.0)을 보이는 것과 대조된다. 북쪽의 100살 이상 생존자는 64명인데 모두 여성이었다. 남쪽의 100살 이상 인구(2005년 인구총조사 기준) 960명 가운데 남성이 104명인 것과 비교된다. 현인애 엔케이(NK)지식인연대 부대표는 “북쪽에선 남자들이 군대에 많이 가고, 평소 어렵고 험한 일을 많이 해 일찍 죽는 경향이 있다”고 말했다.

북한에선 평균적으로 남성이 29.0살, 여성은 25.5살에 초혼을 하는 것으로 조사됐다. 2008년 기준 남쪽의 초혼 연령이 남성 31.38살, 여성 28.32살인 점에 비춰 보면, 남성은 2.38살, 여성은 2.82살 이른 셈이다.

이제훈 황보연 기자 nomad@hani.co.kr

| 텃밭·가축사육 등으로 생필품 조달 | |

|

16살 이상 83% 가내 경제활동 종사

|

유엔인구기금(UNFPA)의 지원을 받아 북한 중앙통계국이 수행한 ‘2008 북한 인구센서스’ 결과를 보면, 16살 이상 인구 1736만6796명 가운데 ‘지난 일주일 동안 어떤 형태로든 가내 경제활동에 종사한 경험이 있는지’를 물은 결과, 288만8201명(16.6%)만이 ‘경험이 없다’고 대답했다. 10명 중에 8명 이상이 ‘부업’을 통해 자체 생필품 조달이나 시장에 판매하고 있음을 알 수 있다.

일주일 동안 가내 경제활동 종사한 시간을 보면 ‘0~1시간’이란 응답이 676만6367명으로 가장 많았다. 이어 ‘1~3시간’이란 응답이 587만4716명으로 뒤를 이었다. 상당수 북한 주민이 기업소(기업)나 협동농장 등에서 일을 마치고, 짜투리 시간을 활용하고 있는 셈이다. 그러나 ‘9시간 이상’이라고 대답한 사람도 3만76323명에 이르렀다.

가내 경제활동에 종사한 경험이 있는 사람을 대상으로 ‘부업’ 형태를 물은 결과, 전체 인구의 56.2%인 976만3174명이 ‘과일·채소 등 텃밭’이라고 대답해 가장 많았다. 또한 가내 경제활동의 형태에 대한 복수응답으로 진행한 이 조사에서 고기잡이·가축사육(806만7878명)이나 땔감 채취(653만2524명) 등에 종사한다고 응답한 이들도 적지 않았다. 한 사람이 다양한 형태의 가내 경제활동에 종사했던 경험이 있음을 알 수 있다.

가내경제 활동은 도시지역보다는 농촌지역에서 활발하게 이뤄지는 것으로 조사됐다. 도시 지역의 경우 16살 이상 총인구 1068만6523명 가운데 텃밭 재배 경험이 있는 인구는 485만1879명(45.4%)이었다. 반면에 농촌지역에선 668만246명 가운데 491만1295명(75.3%)에 이르러, 대부분의 북한 농민들이 부업을 한 경험이 있는 것으로 조사됐다.

‘2008년 인구센서스’ 결과를 분석한 박경숙 서울대 교수는 “(비합법적) 시장활동 경험에 대한 답변을 기피했을 가능성이 있어, 실제 비공식 경제활동 인구는 더 많을 수도 있다”고 지적했다.

16살 이상 인구의 경제활동 상태에 대한 조사에서는 ‘일함’이 1218만4720명으로 16살 이상 전체 인구의 70.2%였으며, ‘공부’가 94만886명(5.4%), ‘노동능력 상실’이 15만5093명(0.9%), ‘은퇴’가 314만7553명(18.1%)명이었다.

1차 산업인 농축산 및 수산업에 종사하는 인구는 경제활동 종사자 1218만4720명 가운데 438만6895명으로 36%를 차지해 여전히 북한에서 1차 산업이 만만치않은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 제조업에 종사하는 사람은 288만2982명(23.7%), 행정부와 군·보안 분야에 종사하는 인구는 72만4178명으로 조사됐다.

| “고난의 행군때 아사자 34만여명 추정” | |

| 박경숙 교수 분석…“300만명설 근거 없어” |

1990년대 중반 이후 북한의 경제난·식량난·에너지난 등 3중고에 따른 이른바 ‘고난의 행군’ 시기 굶어 죽은 북한 사람들은 얼마나 될까? 북한 당국은 지금껏 정확한 수치를 밝힌 적이 없다. 학자들과 대북 인도적 지원단체들에 따라 최소 수십만명에서 최대 300만명까지 크게 엇갈리는 추정치가 나와 있을 뿐이다.

박경숙 서울대 교수는 15일 오후 우리민족서로돕기운동 주최로 열린 ‘제42회 평화나눔 정책포럼’ 발표를 통해 1990년대 중후반 북한의 식량난 등으로 굶어 죽은 북녘 동포의 숫자가 대략 34만여명에 이를 것으로 추정했다. 인구사회학 전문가인 박 교수의 이런 주장은, 북한 당국이 자체 실시했다는 ‘1993년 인구센서스’와 이번 ‘2008년 인구센서스’ 자료를 비교·분석해 내놓은 수치라는 점에서 이전의 다양한 추정치보다 상대적으로 ‘객관성’이 높다고 할 수 있다.

박 교수는 “(통계적으로 확인할 수 없는 국외) 이주자의 크기를 무시한다면 출산율·사망률 동태의 변화크기에 따른 (1993년 이후) 북한의 인구손실은 63만명 정도로 추정된다”며 “출산율 감소에 따른 인구손실이 29만명, 사망률 증가에 따른 인구손실은 34만명 정도로 추정된다”고 말했다. 그는 “사망률 증가에 따른 인구손실은 남성이 24만명, 여성이 10만명 정도로 크게 차이가 난다”며 “이는 생활환경이 나빠졌을 때 남성이 여성보다 적응력이 떨어진다는 통설과 같은 경향을 보인다”고 덧붙였다.

그는 이런 추정치 계산방식에 대해 “1993년 센서스의 출산율·사망률이 유지됐다고 가정했을 때 2008년 센서스에서 확인된 인구 규모와 그만큼 차이가 난다는 뜻”이라며 “어쨌든 일부에서 제기해온 200만~300만명 아사 주장은 통계학적으로 근거가 없다”고 지적했다.

이제훈 기자

| 기사등록 : 2010-03-17 오전 08:23:25 |

| ⓒ 한겨레 (http://www.hani.co.kr). 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의 |