[북한, 유엔제출보고서] 통계로 본 북한 (하)

|

70만명 지역집계서 누락…보안상 군부대 뺀듯 | |

|

[‘북, 유엔제출 보고서’ 입수 통계로 본 북한] 하 | |

|

이제훈 기자 이제훈 기자 김진수 기자 김진수 기자 |

|

어찌된 일일까? 단서는 있다. 지역 기준 총인구에는 성별 기준 총인구에 포함된 ‘군 부대’(military camps) 거주 인구가 빠졌다는 사실이다. 누락 인구의 94.3%가 남성(66만2349명)인 반면에 여성은 5.7%(4만23명)에 불과하다. 연령별로는 15~29살 인구가 전체 누락인구의 96.4%(67만6737명)다. 특히 20~24살이 40만52명으로 전체 누락의 57%에 이른다. 요컨대 지역별 총인구 추계에선 15~29살 사이 남성이 체계적으로 누락됐다는 뜻이다. ‘2008년 인구센서스’ 결과를 분석한 박경숙 서울대 교수는 “북한 당국이 안보상의 이유로 지역별 군부대 (인구) 분포가 명확하게 드러나는 것을 피하려 한 것으로 판단된다”고 풀이했다.

어쨌든 군부대도 조사 대상에 포함한 ‘2008년 인구센서스’ 결과를 통해, 북한에서 군부대에 거주하는 인구가 70만2372명이라는 사실이 확인된 셈이다. 이는 전체 북한군 규모가 70여만명이라는 뜻일까? 그렇게 단정하긴 이르다. ‘16살 이상 경제활동인구의 산업별 분포’ 항목을 보면 공공행정·국방·사회보장 분야 종사자가 69만9020명(남성 42만5319명, 여성 27만3701명)이다. 이 수치에 군부대 거주자는 들어있지 않다. 이 69만9020명 가운데 국방 분야 종사자가 얼마인지도 세목이 없어 확인할 수 없다.

이에 비춰볼 때, 정확한 규모를 특정할 수는 없지만 북한군의 규모를 70만2372명+α로 추정할 수 있다. 북한의 정규군이 119만명(2008년 12월 기준)이라는 남쪽 국방부의 추산과 차이가 크다. 남쪽 군의 경우 대부분 부대 밖에 주소지를 둔 부사관·장교 비중이 전체 군 규모의 27%(2008년 기준)인 점에 비춰보면, 국방부의 북한군 규모 추산에 거품이 있다고 볼 여지가 있다.

이번 센서스 결과, 북한에서 인구 규모가 100만명을 넘는 도시는 평양특별시가 유일하다. 평양시 인구는 325만5288명으로 전체의 13.9%에 이른다. 서울 인구가 남쪽 전체 인구에서 차지하는 비중 20.8%(2005년 인구총조사)보다는 낮지만, ‘혁명의 수도’로 불리는 평양이 북쪽 인력·자원을 빨아들이는 블랙홀로 작용하고 있음을 알 수 있다. 실제 5살 이상 북한 인구 가운데 과거 5년 사이에 거주지(군 단위 기준)를 옮긴 경험이 있는 국내 이주자의 비율은 3.5%(42만7376명)에 불과했지만, 평양시 거주자 가운데 국내 이주 경험이 있는 비율은 8.6%로 다른 지역에 비해 압도적으로 높았다. 전체 국내 이주 경험자의 35%에 해당한다. 북한사회 전체로는 인구이동이 드물지만, 평양의 경우엔 상대적으로 인구이동이 잦다는 얘기다. 남쪽의 2009년 인구이동률은 17.1%(시도내 11.6, 시도간 5.5)였다.

북한에선 10명 가운데 6명 정도가 도시에 사는 것으로 조사됐다. 농촌인구가 919만4466명(39.4%), 도시인구는 1415만5393명(60.6%)이다. 영아사망률은 19.3명으로, 세계평균(46명)보다는 낮지만 남쪽(2006년 기준 4.1명)보다는 훨씬 높다. 기대수명은 남성(64.33년)과 여성(71.26년)의 격차가 6.93년으로, 세계평균(4.4년)보다 크다. 2008년 기준 남쪽의 기대수명(남성 76.5년, 여성 83.3년)에 비해 남녀 각각 대략 12년씩 뒤진다.

이제훈 기자 nomad@hani.co.kr

| 북, 10살이상 문맹자 326명뿐 | |

| [‘북, 유엔제출 보고서’ 입수 통계로 본 북한] 하 유치원~6년제 중학교 ‘의무교육’ 4년제 대학이상은 8.9% 197만명 | |

|

손원제 기자 손원제 기자  |

|

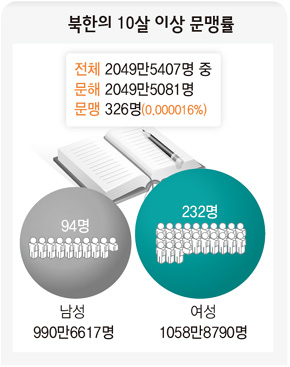

10살 이상 북한 사람 중 간단한 읽고 쓰기를 할 수 없는 문맹자는 326명에 지나지 않는 것으로 조사됐다.

유엔인구기금(UNFPA)의 지원을 받아 북한 중앙통계국이 수행한 ‘2008 북한 인구센서스’ 최종보고서를 보면, 10살 이상 인구 2049만5081명 가운데 문맹자는 남성 94명, 여성 232명이었다. 문맹자 중에는 70대 이상이 남성 55명, 여성 196명으로 대부분을 차지했다. 북한 정권 수립으로 보편적 초등교육 체계가 갖춰진 이후 세대에선 사실상 문맹 문제가 사라졌다는 얘기다.

|

||||||

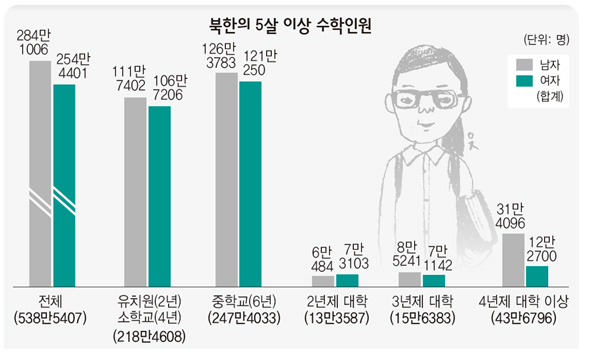

5살 이상 인구 가운데 각급 학교 재학생은 538만5407명에 이르렀다. 5살부터 들어가는 유치원(2년)과 소학교(4년)에 다니는 인원이 218만4608명으로 나타났다. 남쪽의 중학교와 고등학교 과정이 합쳐진 중학교(6년제) 재학생은 247만4033명이었다. 또 2년제 대학생이 13만3587명, 3년제 대학생이 15만6383명이었다. 4년제 대학 이상 재학생은 43만6796명이었다. 2·3년제 대학 재학생 중 남성 비중은 2년제가 6만484명, 3년제는 8만5241명으로 각각 절반 정도였다. 반면에 4년제 대학 이상 재학생 가운데선 남성이 31만4096명으로 여성(12만2700명)을 훨씬 웃돌았다. 또 4년제 대학 이상 재학생 중 여성은 17~20살 사이에 가장 많은 수가 분포됐고 30살 이상은 8280명에 불과한 반면에 남성은 30살 이상이 4만8746명에 이르렀다. 북한 남성은 대부분 중학 졸업 뒤 먼저 7~10년 정도 군대를 다녀온 뒤 대학에 입학하는 사정이 반영된 것으로 풀이된다.

전체 인구를 학력별로 조사한 결과를 보면, 5살 이상 인구 2234만2192명 가운데 59.4%(1327만7533명)가 중학교(남쪽의 고등학교) 졸업(재학생 포함)으로 나타났다. 북한은 현재 유치원 2학년부터 소학교 4년과 중학교 6년 등 11년이 의무교육 기간이다. 4년제 대학 이상은 197만9611명으로 8.86%였다.

무학은 75만4490명에 그쳤다. 무학 가운데 5~9살이 68만2208명에 이르러, 이 가운데 상당수에 이를 유치원 미취학 어린이를 빼면 무학 비율은 더욱 낮아질 것으로 보인다.

손원제 기자 wonje@hani.co.kr

| 북, 시청각 장애인 90만명 정신활동 제약 33만명 | |

| [‘북, 유엔제출 보고서’ 입수 통계로 본 북한] 하 |

2005년 인구총조사 결과를 보면, 남쪽의 5살 이상 인구(4400만9848명) 가운데 ‘육체적·정신적 활동제약자’는 243만8780명이다. 각종 ‘장애’가 있는 인구가 전체의 5.5%라는 뜻이다. 보건복지부 ‘등록장애인수’는 210만5000여명(2007년 12월 기준)이다.

북쪽 사정은 어떨까? ‘장애인구’와 관련한 공식 조사나 관련 통계의 외부 발표는 지금껏 없었다. 방북자 가운데 장애인을 만나봤다는 이도 거의 없다. 적잖은 방북 인사들이 “북한엔 장애인이 없느냐?”고 의문을 제기할 정도다.

한데, ‘2008년 인구센서스’에선 전체 53개 질문항목 가운데 4개를 보기, 듣기, 걷기·계단오르기, 정신능력 등 ‘육체적·정신적 활동 제약 인구’ 확인에 배정했다. ‘장애인구’ 추정의 실마리다.

북쪽의 5살 이상 인구(2163만9820명) 가운데 ‘약간·많이·전혀 볼 수 없다’는 인구는 전체의 2.4%(51만9573명)이다. 이 가운데 ‘전혀 안 보임’은 6789명이었다. 듣기에 어려움을 겪는 인구는 1.7%(37만4452명)다. ‘전혀 안 들림’은 9040명이었다. 걷기·계단오르기 활동에 제약이 있는 이는 2.5%(52만7496명)다. ‘걷지 못함’은 1만1136명이었다. 정신능력에 제약이 있다는 인구는 1.5%(33만4852명)다.

연령별로 보면, ‘약간 또는 많이’ 보기·듣기·걷기가 어렵다는 인구 가운데 60살 이상은 62~78% 정도로 비중이 압도적이다. 다만, 보기·듣기·걷기 능력이 전혀 없다는 인구 가운데 60살 이상은 44~51%였다.

이제훈 기자

| 기사등록 : 2010-03-18 오후 09:00:43 |

| ⓒ 한겨레 (http://www.hani.co.kr). 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의 |