<막스 베버-소명으로서의 정치>

| “베버의 눈으로 본 한국정치, 책임 결여된 난장판” | |

| 정치인, 신념 충실하되 현실적 접근 해야 “MB정부 성장분배 불균형…리더십 부재 복지담론 주체 여부·연합정치 고민 필요” | |

|

김태형 기자 김태형 기자 최원형 기자 최원형 기자 |

정치철학 시리즈 ‘막스 베버’편 낸

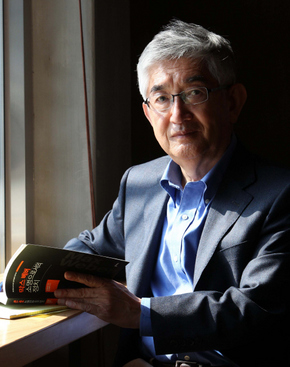

최장집 교수

민주주의 이론을 학문적 화두로 삼아온 최장집(사진) 고려대 명예교수가 이번엔 서양의 고전 사상가 12명의 입을 빌려 ‘정치철학’을 말한다. 왜 정치철학인가? “우리 사회에 정치에 대한 깊이 있는 이해와 고민이 줄곧 부족했기 때문”이라고 한다. 우리 사회가 민주화를 이룬 뒤 단기적인 문제 해결에 급급한 나머지 정치란 것이 근본적으로 무엇이며 어떤 방향으로 향해 가야 하는지에 대한 고민이 없었다고 보기 때문이다.

최 교수는 최근 ‘최장집 교수의 정치철학 강의’ 시리즈의 첫 번째 책으로 <막스 베버-소명으로서의 정치>를 펴냈다. 지난해 여름 후마니타스 출판사 주관으로 12명의 정치철학 사상가에 대해 펼쳤던 대중강의 내용을 책으로 엮는 작업이다. 사상가마다 한 권씩 책을 낼 계획이며, 해당 사상가의 핵심 텍스트와 그의 정치철학에 대한 최 교수의 해설을 함께 담는다.

강의 때에는 플라톤, 아리스토텔레스로부터 마키아벨리, 막스 베버까지 시간 순서대로 사상가들을 소개했으나, 책 출간에서는 막스 베버가 1번 타자로 등장했다. 여기에 이번 정치철학 기획 전체를 아우르는 최 교수의 의도가 들어 있다.

13일 기자와 만난 최 교수는 “우리 사회가 가장 시급하게 알았으면 하는 사람들을 순서대로 배치했다”며 “베버는 ‘정치가는 무엇을 해야 하느냐’는 문제를 다른 어떤 철학자들보다 깊이 있게 제시한 사상가이기 때문에 가장 먼저 소개했다”고 말했다.

베버의 정치철학은 “‘신념윤리와 책임윤리의 변증법적 결합’이 핵심”이라고 했다. 신념윤리는 정치가 스스로 가지는 내면적 신념, 곧 가치 그 자체라고 할 수 있다. 이와 달리 책임윤리는 그러한 신념을 현실 속에서 이행해야 할 책무를 가리킨다. 베버는 이 두 가지는 따로 떨어질 수 없으며, 서로 끊임없이 변증법적인 영향을 주고받는 이율배반적 구조를 이룬다고 봤다. 곧 자신의 가치와 신념에 충실하되, 현실을 그대로 인지하는 사실적 접근을 통해 긍정적인 결과물을 만들어내는 것이 정치가의 소명이라는 것이다.

현실에 대한 사실적 접근은 베버 사상에서 가장 눈여겨볼 대목이라고 한다. 기본적으로 베버는 마키아벨리와 마찬가지로 정치를 권력을 획득하기 위한 갈등과 투쟁으로 바라봤고, 지도자의 ‘카리스마적 리더십’을 강조했다. 민주주의에 대해서도 시민 참여나 인민주권, 밑으로부터의 권력 창출을 강조하는 자유주의적 전통과는 다른 각도에서, 현실적으로 위로부터 성취해낼 수 있는 실질적인 결과물에 초점을 맞췄다는 것이다. 최 교수는 “베버는 신념윤리와 책임윤리를 갖춘 카리스마적 지도자와 그 리더십을 떠받칠 수 있도록 대중으로부터의 ‘정당성’을 획득하는 제도적 장치로서의 정당의 구실에 주목했다”고 정리했다. 이런 풀이를 보면, 그동안 최 교수가 일관되게 주장해왔던 정치적 현실주의와, 정당이 제대로 구실하는 의회중심주의에 대한 강조가 드러난다.

한편 최근 논의가 활발한 복지국가 담론에 대해 최 교수는 “복지가 굉장히 중요한 문제인데, 전체적인 국가 운영을 끌어안는 심도 깊은 논의는 아직 시작되지 않은 것 같다”며 “예컨대 복지 논의를 끌고 갈 정치적 주체가 누구인지, 기존 시장체제의 재편은 어떤 방향으로 가야 하는지 고민해야 한다”고 말했다. 연합정치에 대해서는 “필요하다고 본다”면서도 “다만 권위적·위계적인 방식으로 연합정치에 대한 압력이 가해지면, 여러 정당들이 대변하는 사회의 다양한 목소리가 억압받을 수 있다”는 우려를 표시했다.

베버의 지도자론에 따른다면, 우리 사회는 어떤 지도자를 불러와야 하는가? 최 교수는 두 가지 커다란 이슈를 다룰 수 있어야 한다고 했다. 동북아 전체적인 구도 속에서 남북문제를 풀어나가는 것과, 성장 만능주의에 제동을 걸고 성장과 분배가 균형잡힌 인간 중심의 경제체제를 만드는 것이다. 최 교수는 “이명박 정부가 들어선 뒤 이런 리더십의 부재를 더욱 절실하게 느끼고 있다”고 덧붙였다.

글 최원형 기자 circle@hani.co.kr 사진 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr | ||||||||||||||||||||

| 기사등록 : 2011-04-13 오후 07:52:37 |

| ⓒ 한겨레 (http://www.hani.co.kr). 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의 |