[보편복지의 나라 스웨덴을 가다] 2) 임대시스템

| 세입자조합이 임대료 협상 집주인 맘대로 인상 못한다 | |

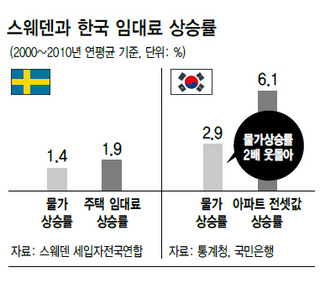

| 집소유주 단체와 협상 물가상승률 수준서 인상 11년동안 연평균1.9% 올라 한국 전셋값 상승률은 6.1% | |

|

박현 기자 박현 기자 |

보편적 복지-스웨덴의 길

② 임대료 결정도 단체협상으로(주거)

스웨덴 수도 스톡홀름에서 사는 직장인 안데르스 린드(38)는 세들어 사는 집의 임대료 인상 시기가 와도 걱정을 하지 않는다. 집주인이 전세 혹은 월세 가격을 마음대로 정해 통보하는 한국과 달리, 임대료가 매년 세입자 단체와 집소유주 단체의 ‘단체협상’으로 결정되는데다 인상폭도 매우 낮기 때문이다.

97㎡(29평)짜리 민영 임대주택에서 3년째 살고 있는 그는 임대료(연료·관리비 등 포함)로 한달에 8000크로나를 낸다. 우리 돈으로 치면 136만원쯤 된다. 3년을 사는 동안 임대료는 월 500크로나(8만5000원) 올랐을 뿐이다. 연평균으로 따지면 해마다 2.1%씩 오른 셈이다. 지난해에만 아파트 전셋값이 8.8%나 오른 한국과는 사정이 사뭇 다르다.

스웨덴의 임대료 결정 과정은 매우 독특하다. 세입자들을 회원으로 거느린 ‘세입자조합’이 세입자들한테서 권한을 위임받아 매년 공공·민영 임대주택 회사들과 지역 단위로 협상을 진행한다. 전국 3000곳의 세입자조합 지부별로 협상을 하는데, 협상 전문가들과 회원 대표들이 함께 참여한다. 해당 지역에서 협상이 결렬되면 중앙 차원에서 재협상을 한다. 이런 임대료 협상 방식은 공공임대주택, 조합형 주택과 함께 스웨덴 주거복지의 중요한 축을 이룬다.

세입자조합의 힘은 스웨덴 주택시장을 좌우할 정도로 막강하다.

스웨덴 공공행정·주택부 다니엘 릴리에베리 정책자문관은 “세입자전국연합은 전국 세입자의 3분의 1 이상을 회원으로 두고 있는데다, 임대료 협상법에 의해 협상 권한을 부여받았기 때문에 상당한 영향력을 갖고 있다”며 “이런 협상시스템은 임대시장이 시장논리에 휘둘리는 것을 막기 위해 30여년 전에 만들어졌다”고 말했다. 스톡홀름에서 20년 이상 산 교민 한호석(47)씨는 “세입자조합이 있어서 집주인들이 임대료를 함부로 올리지 못한다”며 “지금까지 한국의 전셋값 폭등 같은 현상을 본 적이 없다”고 말했다.

임대료를 협상할 때 가장 많이 고려하는 요소는 물가상승률이다. 지난해 스웨덴의 임대료 인상률은 평균 1.4%로, 물가상승률 1.2%보다 0.2%포인트 높았다. 2000년 이후 11년간 평균으로 보면 임대료 상승률은 연평균 1.9%에 그쳤다. 같은 기간 한국의 아파트 전셋값 상승률인 6.1%의 3분의 1 수준이다. 집주인이 주택을 수리해 가치가 높아졌을 때도 인근에 있는 비슷한 수준의 공공임대주택 가격을 기준 삼아 임대료를 책정한다. 스웨덴의 임대주택이 전체 주택에서 차지하는 비중은 40% 수준이다. 이 가운데 절반이 공공, 나머지가 민간 임대주택이다. 공공이든 민영이든 임대주택 거주기간은 세입자가 큰 문제를 일으키지 않는 한 제한이 없다.

세입자전국연합 안드레 요한손 대변인은 “세입자가 임대료를 내지 않거나 이웃을 심각하게 괴롭히지 않는 한, 본인의 동의 없이 거주권을 박탈하지 못하도록 법으로 보호한다”고 말했다.

스톡홀름/박현 기자 hyun21@hani.co.kr | ||||||||||

| 5명중 1명 공공임대 거주…민영임대료 기준 돼 | |

| [보편복지의 나라 스웨덴을 가다] 지자체가 공급…입주자격 제한 없어 주거문제, 시장논리에 휘둘리지 않게 소비자 조합이 직접 짓는 주택도 인기 | |

|

박현 기자 박현 기자 |

스웨덴 수도 스톡홀름에 사는 직장인 망누스 하마르(33)는 공공 임대주택(23평)에 살고 있다. 대학 때 독립해 원룸아파트에서 살다가 3년 전 결혼하면서 이곳으로 옮겼다. 아내와 세살짜리 아이, 모두 세 사람이 모여 산다. 한 달 주거비는 6200크로나(약 100만원) 정도다. 임대료와 연료비, 관리비, 전기·수도세 등이 모두 포함돼 있다. 임대주택에 사는 게 혹 불편하지 않느냐고 묻자 손사래를 친다. 내집을 장만해야겠다는 생각조차 특별히 해본 적이 없단다.

스웨덴은 주택정책에서도 ‘보편적 복지’ 개념을 적용한다. 주택수당은 주로 저소득층이나 자녀를 둔 가정에 지급하지만, 공공 임대주택은 우리나라와 달리 입주자격에 제한을 두지 않는다. 지방자치단체들은 주민들에게 공공 임대주택을 보급함으로써 주거의 문제가 시장논리에 휘둘리는 것을 제어하려 한다. 소비자들이 주거권 운동 차원에서 만든 ‘조합형 주택’에도 누구나 들어갈 수 있다.

■ 공공 임대주택이 주축 공공 임대주택 공급은 각 지자체에서 맡고 있다. 지자체들은 산하에 공공주택회사를 만들어 주택 건설과 관리를 맡긴다. 스웨덴 전역에 현재 330곳의 공공주택회사가 있는데, 모두 지자체들이 지분을 최소 50% 이상 보유하고 있다. 지자체들은 이들 회사를 영리 목적으로 이용할 수 없도록 법에 규정돼 있다. 수익금도 주주(주로 지자체)들에게 배당하기보다는 회사에 재투자하도록 해놓았다.

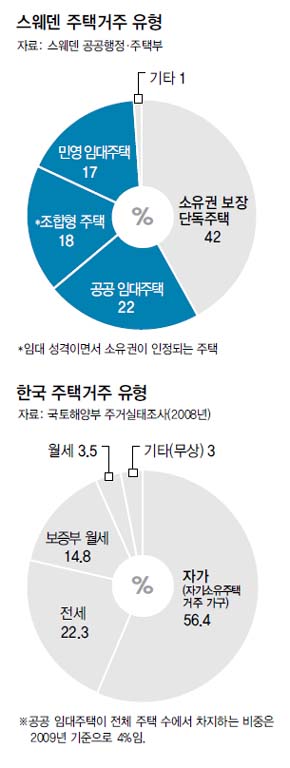

스웨덴의 주택은 전국적으로 약 440만채에 이른다. ‘소유권이 보장되는 단독주택’이 전체의 42%로 가장 많고, 지자체가 공급하는 공공 임대주택과 민간 건설업체들이 제공하는 민영 임대주택이 각각 22%와 17%를 차지한다. 스웨덴 인구 5명 가운데 1명은 공공 임대주택에서 사는 셈이다. 나머지 18%는 임대주택 성격을 띠면서도 소유권을 인정받는 ‘조합형 주택’이다.

스웨덴 공공행정·주택부 다니엘 릴리에베리 정책자문관은 “공공 임대주택이 전체 주택의 5분의 1 이상을 차지하기 때문에 정부는 이를 통해 주택시장을 안정화시키는 데 영향력을 행사할 수 있다”며 “민간주택의 임대료를 결정할 때도 비슷한 질을 가진 인근 공공 임대주택 임대료를 기준으로 삼는다”고 말했다. 공공 임대주택 비중이 전체 주택의 4%에 불과해 주택시장에 영향력을 끼치지 못하는 우리나라 실정과는 사뭇 다르다.

■ 소비자들이 만든 ‘조합형 주택’ 스웨덴에서 주목을 끄는 또다른 주거 형태는 ‘조합형 주택’이다. 1920년대 주거권 운동을 배경으로 발족한 소비자 조합이 스스로 건설회사를 만들어 아파트를 짓고, 이를 회원들에게 분양하는 방식이다. 회원들은 처음에 일정 금액을 내 거주권을 산 뒤 매달 주택가격의 일부와 관리비를 낸다. 거주기간에는 제한이 없다. 거주권은 매매가 가능하기 때문에 시세차익을 얻을 수도 있다. 스톡홀름의 경우 거주권은 주택의 크기에 따라 우리 돈으로 3억~7억원에 거래된다. 돈이 모자라면 3~4% 수준의 고정금리로 대출을 받을 수 있다.

대표적인 주택조합이 1923년 설립된 ‘호에스베’(HSB)다. 저소득층을 대상으로 한 가구를 제작해 보급하는 일을 하던 이곳은 차츰 주택 건설에까지 손을 뻗쳤다. 지금은 3903곳의 지역조합에 53만7000명의 회원이 가입해 있다. 지금까지 36만7000채의 집을 지어 스웨덴의 대표적인 주택 건설회사로 성장했다.

호에스베의 이사회는 모두 거주자들로 구성된다. 수석자문관 린 마틱은 “이사회가 회비 징수와 주택 매매 등 중요 사항을 모두 결정한다”며 “조합형 주택은 처음엔 거주권을 사야 하는 부담이 있지만 장기적으로 보면 임대주택보다 주거비가 싸고, 매매차익도 얻을 수 있기 때문에 인기가 많다”고 말했다.

스톡홀름/글·사진 박현 기자 hyun21@hani.co.kr

■ 궁금합니다 스웨덴 집주인들은 임대료를 개별적으로도 결정할 수 있을까?

스웨덴에서도 집주인은 한국처럼 개인적으로 임대료를 결정할 수 있다. 그러나 비슷한 가치가 있는 인근 공공 임대주택의 임대료 상승률보다 높게 올려서는 안 된다. 임대료 협상법에 따라 민간 임대주택도 세입자조합과의 단체협상 결과를 따르도록 돼 있기 때문이다. 세입자연합은 임대주택의 90%가 이 협상 결과를 따르는 것으로 집계하고 있다. 스웨덴에는 임대료 상한제가 따로 없다. 그러나 집주인들이 합리적인 수준 이상으로 임대료를 올릴 경우 세입자가 지자체나 법원에 제소할 수 있기 때문에 상한제가 있는 것과 같은 효과를 얻고 있다. | ||||||||||||||||||

| 기사등록 : 2011-05-13 오후 10:06:35 |

| ⓒ 한겨레 (http://www.hani.co.kr). 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의 |