|

|

|

<‘스페인의 수치’ 집단소송 박차> 스페인 배우들이 마리아노 라호이 총리(오른쪽)와 은행가로 꾸민 채 12일(현지시각) 마드리드의 의사당 앞에서 플래시몹 시위를 벌이고 있다. 스페인에선 방키아(구제금융의 단초가 된 국내 제3위 은행)에 대한 집단소송 움직임이 시작된 가운데, 팻말에는 ‘13만4672명이 서명했다: 방키아를 당장 조사하라’고 적혀있다. 마드리드/AP 뉴시스 |

부채경제의 저주

③ 한국 가계부채 1000조

빚내 주택 산 하우스푸어원리금 상환 고난의 시기

가계 총부채 1000조원 추정

MB정부때 49%나 늘어나

소득없는 거품성장 한계

정책 실패 경착륙 위험 커져

유럽 부채위기의 악화로 국내외 금융시장이 요동을 치던 지난 4일, 김석동 금융위원장은 아침부터 간부회의를 소집해 1930년대 세계 대공황 이후 가장 큰 경제적 충격이 다가올 것으로 우려했다. 외부로부터 다가오는 충격이라고 했다. 그러면서 철저하게 대비할 것을 다짐했다. 그렇다면 내부의 잠재적 불안요인은 문제없다는 얘기인가?

정부는 그렇다고 주장한다. 우리 금융시장과 산업의 위기대응 능력이 과거 어느 때보다 강해졌다고 자평한다. 급격한 외화유출에 대비해 외환건전성을 갖추는 데는 어느 정도 성과를 냈다고 볼 수 있다. 그러나 가계부채라는 ‘시한폭탄’이 문제다. 김석동 위원장은 “지난해 6월 정부가 마련한 ‘가계부채 연착륙 종합대책’이 효과를 거두면서 문제 해결의 기틀을 잡았다”고 하지만, 시장에선 오히려 악화를 우려하는 목소리가 높아지고 있다.

한국은행의 ‘가계신용조사’ 통계로는 3월 말 현재 국내 가계부채 총액이 911조4000억원이다. 실제 가계부채 총액은 1000조원을 넘어 한해 국내총생산(GDP)과 맞먹는다는 추정도 있다. 임대인으로 봐서는 세입자한테 돌려줘야 할 돈인 전월세 보증금(2011년 5월 현재 추정액 259조원)과 가계부채로 잡히지 않는 개인자영업자 대출(약 108조원) 등을 포함해서다. 어쨌든 국내 가계부채 총액이 위험수위를 넘어섰다는 데는 이견이 없다. 평균 대출금리를 낮게 잡아 연 5%로 치면 우리 경제가 한해 5% 이상의 성장을 해도 겨우 적자가계의 증가를 막는 수준이다. 기업의 투자여력이나 재정의 확대는 아예 포기하고서도 그렇다.

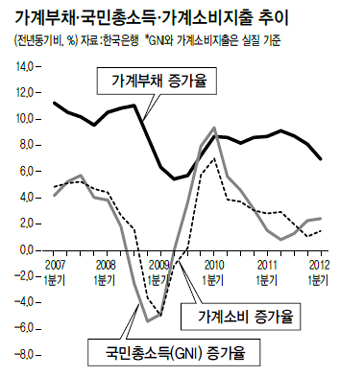

과도한 가계부채는 2000년대 중반부터 시작된 부동산 거품 형성과 함께 누적된 문제다. 이명박 정부에 전적으로 책임을 묻기 힘들다. 하지만 2008년 미국발 금융위기의 충격을 겪은 뒤로는 정책 실패를 탓하지 않을 수 없다. 성장에 집착해 문제를 더 키웠거나 최소한 방치했다는 증거는 뚜렷하다. 이명박 정부 출범 뒤 4년 동안 실질 국민총소득(GNI)은 고작 8.5% 증가한 반면에 가계부채는 무려 48.9%나 늘었다. 한마디로 가계 빚의 확장을 통한 거품 성장이었다는 뜻이다.

|

동시에 지난해 하반기부터는 금융권의 대출 상환 압박이 더 커져 한계상황에 내몰리는 가계가 크게 늘고 있다. 특히 주택경기 상승기(2005~2007년)에 무리하게 대출을 받아 집을 산 가계의 어려움이 크다. 이자만 내는 거치기간이 끝나 원리금을 분할상환해야 하는 시기에 들어섰기 때문이다. 이들의 상환 압박 증가는 손실을 감수하고서도 집을 처분하지 않을 수 없게 해 결국 주택가격의 하방 압력으로도 작용한다. 이렇게 되면 금융권 담보자산의 가치 하락으로 대규모 금융부실과 채무불이행자(신용불량자) 발생으로 이어질 수 있다. 김형주 엘지(LG)경제연구원 연구위원은 “과거 자산 구입 과정에서 급증한 가계부채는 자산 가치가 자연스럽게 내려가도록 유도하는 게 해법인데 지난 몇년 동안 인위적으로 가격 떠받치기 정책을 펴다 보니 경착륙의 위험을 키웠다”고 말했다.

올해 1분기(1~3월)에는 가계부채가 줄긴했다. 하지만 4월부터 다시 증가세로 돌아서 5월에는 증가폭이 더 커졌다. 전문가들은 가계대출 총량의 증감보다 질적으로 악화하고 있는 점에 더 주목한다. 생계형 대출 비중이 커진다든지, 제2금융권이나 사채시장 등을 전전하며 빚을 돌려막기하는 다중채무자의 증가를 불길한 징조로 본다. 박덕배 현대경제연구원 전문연구위원은 “카드 연체율의 급등세는 비은행권 가계대출의 부실 위험이 커지고 있다는 증거”라며 “특히 과다채무자들이 벼랑 끝으로 내몰리지 않도록 하는 대책이 시급하다”고 강조했다.

과도한 가계부채는 단지 금융시스템의 안정을 위협하는 요소로만 머물지 않는다. 거시경제 차원의 시한폭탄이다. 가계의 부채 부담 증가는 소비 감소와 내수 위축으로 이어져 기업 투자와 성장 둔화를 초래하고, 이는 다시 가계의 소득 축소와 빚 상환 능력을 약화시켜 실물경제와 금융을 더 가라앉게 한다. 여기에다 외부의 충격까지 겹치면? 결과는 걷잡을 수 없는 파국이다. 가계부채 문제는 경제위기의 도화선이 될 수 있다.

박순빈 선임기자 sbpark@hani.co.kr