2009. 3. 30. 17:30ㆍtheory & science

|

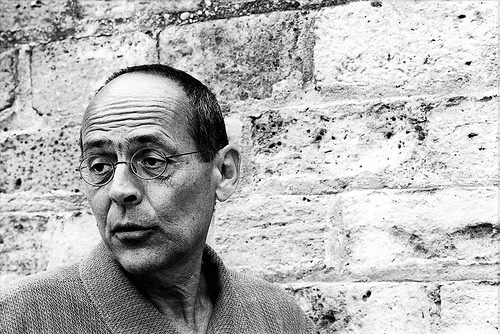

21세기 진보 지식인 지도 / ⑥ 베르나르 스티글레르 Bernard Stiegler

은행강도 출신 철학자의 소비욕망 탈출전략 | |

|

|

프랑스의 기술철학자. 1952년 태어났다. 기술에 대한 문제의식을 바탕으로 삼아 철학·정치학·미학을 넘나드는 저작을 발표하고 있다. 대표작은 <기술과 시간>(전 3권, 1994~2001)이다. 국내에는 자크 데리다와 함께 지은 <에코그라피: 텔레비전에 관하여>가 번역돼 있다. 은행 강도 혐의로 5년 동안 교도소에 수감됐을 때 철학을 공부했고, 그 뒤 데리다의 지도로 박사학위를 받았다. 프랑스 국립시청각연구소와 음향음악연구소의 소장을 맡았고, 현재 퐁피두센터 문화개발부 디렉터로 재직중이다. 2005년 대안문명을 연구 실천하는 단체를 만들었다.(http://www.arsindustrialis.org)

생중계, 인터넷 같은 기술은 우리가 즉각적이고 단일한 현재를 공유하는 것처럼 느끼게 한다. 그래서 우리는 동일한 과거를 기억하고 동일한 미래를 예상하게 된다. 저마다 절실한 존재감도, 생성의 욕망도 사라진다. 남는 건 허무주의다. 사람들은 허무주의를 이기려고 손쉬운 길, 즉 소비의 욕망을 따른다.

만화 <공각기동대>에는 이런 대사가 있다. “컴퓨터로 인간의 기억을 외부에 저장할 때부터 인간들은 그 의미를 진지하게 생각했어야 했다.” 베르나르 스티글레르는 그 의미를 진지하게 생각하는 사람인 듯하다. 이것은 무엇보다 기억과 기록의 문제다. ‘디지털 건망증’을 떠올려보자. 컴퓨터나 휴대전화에 기대다 보니 자기 집 전화번호도 잊어버리는 현상 말이다. 기록의 저장은 이처럼 기억을 위협하기도 한다. 더구나 기록을 잃어버린다면, 혹은 그것을 누군가 악용하거나 바꿔버리면 어떻게 될까?

그런데 스티글레르는 이런 문제가 현대사회에서 처음 생겼다고 보지 않는다. 인간이 기억을 외부에 내놓는 일은 아주 오래됐다. 문자기록은 물론이고 바위에 그림을 새기는 것도 이미 기억의 외재화다. 도구도 그렇다. 카를 마르크스의 표현을 빌리면 도구는 ‘죽은 노동’인데, 그것은 앞선 인간들의 지식을 담았기 때문이다. 제3의 기억이라고 할까? 이 덕분에 인간은 유전자와 대뇌 같은 선천적 한계를 넘어 차세대로 기억을 ‘유전’시킬 수 있다.

하지만 도구는 과거의 기억에 머물지 않는다. 마치 지나간 역사를 돌아보며 좀더 나은 내일을 계획하듯이, 인간은 자신이 만든 도구를 통해 자기 능력을 비춰보고 새로운 미래를 기획한다. 도구는 이처럼 과거의 기억과 미래의 희망을 함께 끌어들이는 것이다. 이 양방향의 시간성은 인간 의식의 바탕이다. 그래서 도구는 의식 자체를 구성하고 지탱해준다고 할 수 있다. 그럼 도구를 만드는 기술은 인간을 이끄는 주체인가 대상인가?

기술철학자 질베르 시몽동은 기술을 전항(轉項, transduction)적이라고 했다. 엎치락뒤치락하며 서로를 규정한다는 뜻이다. 스티글레르는 여기서 ‘후천성 계통발생’(epiphylogenesis)이란 용어를 만들었다. ‘후천성’이란 인류의 진화가 유전자 차원을 벗어난다는 말이다. 또 ‘계통발생’이란 인간과 기술이 한 몸이라는 의미다. 즉 인류와 기술이 하나로 합친 단위로 진화해 왔다는 뜻이다. 그는 대뇌피질과 도구의 발전이 함께 이뤄졌다는 사실을 강조한다.

따라서 순수한 기억도, 순수한 기록도 없다. 모든 것은 ‘매개’되었다. 인간은 기술을 통해 세계를 기억하고 기록한다. 언어를 비롯해 세계를 인식하고 표현하는 매체들도 기록 기술을 벗어나는 건 없다. 다만 직접성의 효과를 지닐 뿐. 신문 기사보다 직접적인 것으로 보이는 사진도, 텔레비전도 마찬가지다. ‘생중계’는 마치 ‘실시간’ ‘현장’을 그대로 전하는 듯하지만 실은 그렇지 않다. 어디까지나 기술이라는 중간매체로 거르고 선택한 것이니까.

중간매체를 거친 건 모두 조작될 수 있다. 생중계는 생생함이라는 약속에도 불구하고 기만의 가능성을 지닌다. 즉각적인 디지털사진을 법적 증거로 삼지 않는 이유도 조작 가능성 때문이다. 그래서 디지털 기술 시대가 모든 걸 즉각적이고 직접적으로 만든다는 건 환상이다. 반면, 현대 기술이 나오기 전에는 세계를 있는 그대로 느끼며 살았다는 믿음도 환상이다. 인류는 처음부터 기술과 함께 살아왔다. 아니, 인간의 감각 자체가 이미 대뇌라는 매체로 ‘편집’된 내용이다. 그러므로 우리는 두 가지 환상을 모두 버려야 한다.

스티글레르가 볼 때 기술의 조작 가능성은 기술의 본질이다. 가령 디지털사진이 조작될 수 있는 건 바로 사물의 형상을 0과 1의 조합으로 다루는 디지털의 본성 때문이다. 즉 0과 1의 조합을 바꿈으로써 형상을 바꿀 수 없다면 그건 디지털사진이 아닌 것이다. 이런 뜻에서 기술의 발달은 조작 가능성에 비례한다. 하지만 그는 이런 기술과 살아가는 인간의 처지를 그저 비관하지는 않는다. 요점은 기술의 본성을 알고 인정하는 데 있다.

언어를 예로 들자. 우리는 언어가 생각을 전하는 방식이 불만스러울 수 있다. 그러나 이 불만스런 요소들을 모두 없애면 의사소통은 아예 사라질 것이다. 가령 ‘돌’이란 말의 오해를 피하려면 직접 돌을 들고 다녀야 한다. 하지만 얼마나, 어디까지? 차라리 의사소통에는 늘 오해와 불일치가 있다고 인정하면 상황이 나아질 것이다. 불가능한 직접성, 즉 완전한 의사소통의 환상을 버리면 오히려 서로의 차이를 존중하며 살 수 있을 것이다.

스티글레르는 의사소통의 불가능성에 바탕을 둔 공동체 개념을 넓혔다. 데리다와 시몽동을 종합했다고 할까? 그에 따르면 인간은 ‘결여’의 존재다. 그래서 기술의 보충을 요구하는 것이다. 이 욕망은 구체적이며 ‘특이’하다. 사람마다 상황마다 결여된 내용이 다르니까. 인간은 각자의 욕망을 통해 새로운 개체로 생성한다. 주어진 기술적 환경에 속하지만, 각자 특이하게 세계와 부딪치며 자신을 바꾸는 것이다. 이 결과는 곧 세계의 변화로 나타난다. 즉 ‘전항’적이다. 사람과 세계가 특이함을 보존하며 서로를 규정하고 바꾸는 것이다.

그런데 오늘날 기술의 문제는 이 전항의 다양성이 가로막혔다는 데 있다. ‘표준화’ ‘규격화’ ‘선택과 집중’으로 움직이는 현대사회는 사람들과 세계의 관계를 일방적으로 만든다. 이에 따라 사람들의 욕망도 획일화되고 있다. 소득과 소비로 집중되는 것이다. 현대사회가 이처럼 모든 욕망을 한쪽으로 몰아야 하는 이유는 과잉생산 구조에 있다. 과잉생산은 과잉소비를 요구하므로 사람들의 욕망을 남김없이 소비욕구로 돌려놓아야 한다. 스티글레르는 이 욕망의 통제가 시간의 통제를 통해 이뤄진다는 점을 강조한다.

시간의 통제는 시간의 기술을 통해 이뤄진다. 생중계, 엠피3(MP3), 디지털카메라, 인터넷 같은 현대기술은 마치 우리가 즉각적이고 단일한 현재를 공유하는 것처럼 느끼게 만든다. 그래서 우리는 동일한 과거를 기억하고 동일한 미래를 예상하게 된다. 이처럼 시간이 한 방향으로 맞춰지면 ‘특이’한 생성이 일어날 자리가 없어진다. 저마다 절실한 존재감도, 생성의 욕망도 사라진다. 남은 건 허무주의다. 사람들은 이 허무주의를 이기려고 손쉬운 길을 택하는데, 그것은 현대사회가 바라는 유일한 욕망, 즉 소비의 욕망을 따르는 것이다.

하지만 그는 현대 기술 자체를 부정하지는 않는다. 기술이 시간성을 조작할 수 있는 건 원래 기술이 시간성을 구성하기 때문이다. 또한 같은 이유에서 기술은 욕망 통제의 기술이 될 수 있는 것이다. 문제는 현대사회가 기술을 전용하는 방식이다. 그렇다면 빼앗긴 기술의 시간성을 되찾아오면 어떨까? 현대사회의 지배양식을 무너뜨릴 수 있지 않을까?

그는 저마다 잃어버린 시간, 기억, 욕망, 즉 기술의 본뜻을 되살리자고 제안한다. 기술에 잠재된 다양한 시간들을 되살려 ‘삶의 기술’로 만들자는 것이다. 내재적인 전략이다. 현대사회의 내부에서 그 기반을 해체하는 전략이니까. 이 작업은 현재 진행 중이다. 다만 인터넷에 주목한다는 점이 흥미롭다. 그는 생산과 소비, 발신과 수신이 분리되지 않는 양방향 작용에 주목한다. 특이성을 보존하는 전항을 통해 새로운 공동체를 만드는 실마리를 거기서 찾은 듯하다.

이지훈/한국해양대 강사

이지훈 박사는 부산대에서 분자생물학과 철학을 전공한 뒤 프랑스 파리1대학에서 철학박사 학위를 받고 미학 박사과정을 마쳤다. 현재 한국해양대학교 강사로 있다. 지은 책으로는 <존재의 미학>(이학사, 2008), <가까운 문화 멀어진 미학>(살림, 2007), <예술과 연금술>(창비, 2004)이 있고, 공저로는 <욕망하는 테크놀로지>(동아시아, 2009), <필로테크놀로지를 말한다>(해나무, 2008), <철학, 예술을 읽다>(동녘, 2006) 등이 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

기사등록 : 2009-03-27 오후 06:54:31  기사수정 : 2009-03-27 기사수정 : 2009-03-27

|

'theory & science' 카테고리의 다른 글

| 21세기 진보 지식인 지도 / ⑦ 악셀 호네트 (0) | 2009.04.25 |

|---|---|

| 21세기 진보 지식인 지도 / ⑦ 브뤼노 라투르 (0) | 2009.04.11 |

| [21세기 진보 지식인 지도] 5. 장 뤼크 낭시 (0) | 2009.03.14 |

| [21세기 진보 지식인 지도] 4. 자크 랑시에르 (0) | 2009.03.14 |

| [21세기 진보지식인 지도] ③ 에티엔 발리바르 Etienne Balibar (0) | 2009.03.14 |