2010. 8. 28. 16:11ㆍBook

| 누군가의 음란물이 누군가엔 서정시라오 | |

| ‘의사 표현과 언론의 자유’ 미국서 어떻게 발전해 왔나 퓰리처상 언론인 출신 저자 ‘역사적 사건’ 흥미롭게 훑어 | |

|

허미경 기자 허미경 기자  |

〈우리가 싫어하는 생각을 위한 자유〉

앤서니 루이스 지음·박지웅 이지은 옮김/간장·1만4000원

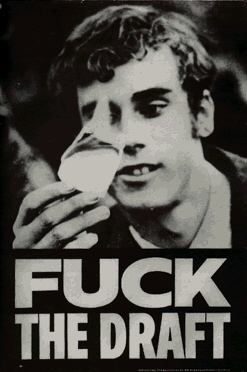

1971년 2월22일 미연방 대법원 법정에선 ‘폴 코언 대 캘리포니아’ 사건 심리가 열렸다. 폴 코언이란 젊은이는 ‘빌어먹을 징집’(Fuck the Draft)이란 문구가 새겨진 옷을 입고 (지방)법원 복도를 걷는 등 소란스런 행동에 참여한 혐의로 체포당해 유죄판결을 받았다. 유죄판결의 주된 이유는 성적 불쾌감을 불러일으켰다는 거였다. 이 사건은 대법원으로 올라갔고, 대법원은 코언에 대한 유죄판결이 ‘수정헌법 1조’가 보장하는 자유로운 표현의 권리를 침해했다고 위헌 결정을 내렸다. 대법원 의견을 작성한 할란 대법관은 이 사건을 두고 표현의 자유에 대한 이런 문장을 빚어냈다.

“누군가의 음란물이 다른 누군가에겐 서정시다.”

미국이 일으킨 베트남전쟁의 맥락에서 코언이 사용한 ‘부적절한 욕설’은 정치적 항의의 한 형식이라는 것이었다.

1984년 레이건 정권 당시 텍사스에서 정부에 항의하며 거리 시위를 하던 시위대 중 한명이 미국 국기에 불을 질렀다. 그는 ‘공경 대상’에 대한 훼손을 금지한 텍사스법을 어긴 혐의로 유죄판결을 받았다. 대법원은 그 판결을 뒤집고 국기를 불태우는 표현적 행위가 수정헌법 1조에 의해 보호된다고 판결했다. 브레넌 대법관은 의견서에 이렇게 썼다. “국기 훼손 행위를 처벌하는 것은 이 상징을 그토록 숭배할 만한 대상으로 만드는 바로 그 자유를 약화시킨다.”

<우리가 싫어하는 생각을 위한 자유>는 “의사표현 또는 언론의 자유”를 규정한 미국 ‘수정헌법 1조’를 둘러싼 미국 사회 내부의 헌법과 법률논쟁, 담론 투쟁의 역사를 담은 책이다. 이 조항이 만들어진 18세기 말부터 21세기 초까지, 미국에서 표현의 자유가 어떻게 형성돼왔는지를 생생하게 엿보는 한편으로, 퇴행하는 우리의 현실을 곱씹어 볼 수 있게 해주는 책이다. 지은이는 1955년 매카시즘 열풍 때 미국 정부의 충성프로그램을 폭로한 기사로 퓰리처상을 받은 미국의 언론인 앤서니 루이스(83)다. 국방부의 불온서적 지정에 헌법소원을 냈다 파면당한 전 군법무관 박지웅씨가 옮긴이로 참여했다. ‘의회는 … 의사표현이나 언론의 자유를 제한하는 … 그 어떤 법도 만들 수 없다’는 미국 헌법 수정조항 1조, 곧 수정헌법 1조는 1791년에 만들어졌지만 그 헌법적 위력이 애초부터 현실에서 구현되었던 것은 아니다. 이 조항이 탄생한 7년 뒤인 1798년 상원은 ‘선동적 명예훼손’ 법안을 통과시켰다. 이 법은 요컨대 정부나 상하원 또는 대통령을 비판하는 글을 쓰거나 발표하는 것을 범죄로 규정했다. 선동적 명예훼손법은 1801년 한시법이었으나, 그 영향은 오래도록 계속됐으니 곧 공포를 정치적으로 이용해 억압을 정당화하는 것이다. 18세기 말에 존 애덤스 대통령 등이 프랑스혁명의 ‘폭력 이데올로기’ 수출을 거론하며 이 법을 정당화한 것처럼, 매카시 열풍에서 보듯 20세기에도 공산주의자로 의심되는 사람이면 누구나 낙인을 찍는 많은 법들이 의회에서 통과됐다. 명예훼손은 오래도록 수정헌법 1조의 보호 범위에서 벗어나는 것으로 미국 사회에서 간주되었다.

수정헌법 1조를 둘러싼 투쟁에서 1960년 미국 대법원의 ‘뉴욕 타임스 대 설리번’ 사건 판결은 명예훼손에 대한 이런 통념을 뒤집었다는 데 큰 함의가 있다고 지은이는 말한다. 민권운동가 마틴 루서 킹 목사 지지자들이 <뉴욕 타임스>에 ‘남부인들이 흑인 민권운동을 탄압한다’는 광고를 낸 데 대해 앨라배마주의 경찰인 설리번이 명예훼손 소송을 걸었다. 이 사건에서 대법원은 선동적 명예훼손법을 그 유효기간 만료 163년 만에 위헌 판결했다. “수정헌법 1조의 핵심 의미는 정부 공직자들을 비판할 수 있는 권리다.” 이로써 진실 입증의 부담을 명예훼손 피고에게 지우는 오랜 신조는 뒤집혔다.

이 판결은 미국에서 엄청난 결과를 불렀다. 명예훼손 소송 위협에서 벗어난 언론이 남부의 인종갈등을 열정적으로 보도할 수 있게 된 것이다. 1964년 의회는 공공시설과 직장 내 인종차별을 불법화했다. 수정헌법 1조의 ‘의사표현 또는 언론의 자유’는 그 입안자인 매디슨이 희망했던 대로 정확히 민주주의와 시민들에게 힘을 주었다고 지은이는 말한다. 이 판결은 나아가 언론을 담대하게 만들어 베트남전과 워터게이트에 대한 날카로운 보도로 이어졌다고 지은이는 말한다.

‘우리가 싫어하는 생각을 위한 자유’는 미국 대법원이 평화주의자 사건에서 쓴 표현이라 한다. 그런데 평화주의자가 아니라 나치라면? 만약 누군가 인종주의를 옹호하며 소수 인종을 중상하는 ‘혐오 의사표현’을 발표한다면? 이 표현의 자유는 옹호돼야 하나? 책은 나치 체험을 한 유럽에서 ‘혐오 의사표현’이 명백한 범죄인 데 반해, 미국은 ‘관용적’이라며 비판적 입장을 드러낸다. 또다른 논점이다.

2007년에 이 책을 쓴 지은이는 ‘테러와의 전쟁’ 때 부시 대통령이 안보를 내세워 ‘적의 전투원’으로 의심받는 사람들의 법적 권리를 박탈했는데도 언론이 침묵하고 순응한 데 대해 강하게 비판한다. “언론은 사회의 용기에 빚지고 있다.” 기자와 편집자들은 권력자 옆자리에 앉아 만찬을 하며 순응할 것이 아니라, ‘무법자, 방랑자’로 남아 정부에 해명을 요구하는 역할을 해야 한다고 그는 말한다.

허미경 기자 carmen@hani.co.kr | ||||||||||||||||||||

| 기사등록 : 2010-08-27 오후 08:57:01 |

| ⓒ 한겨레 (http://www.hani.co.kr). 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의 |

'Book' 카테고리의 다른 글

| 〈미개 사회의 범죄와 관습〉 (0) | 2010.09.06 |

|---|---|

| 〈정치적 평등에 관하여〉 (0) | 2010.08.28 |

| 테리 이글턴의 〈신을 옹호하다〉 (0) | 2010.08.07 |

| 김대중 전 대통령님의 자서전 (0) | 2010.08.01 |

| 마이클 샌델의 "정의란 무엇인가" (0) | 2010.05.29 |