<사회의 사회>(전 2권)니클라스 루만 지음, 장춘익 옮김/새물결·8만9000원 |

<사회의 사회>(전 2권)

니클라스 루만 지음, 장춘익 옮김/새물결·8만9000원

거시 사회이론 평생 고찰한 루만휴머니즘·지역주의 전통 탈피해

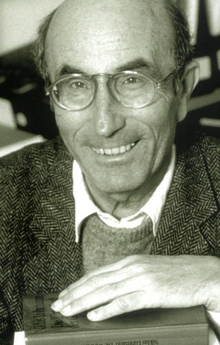

‘새로운 체계’ 1300쪽으로 집대성현대 사회학의 거목으로 꼽히는 독일의 사회학자 니클라스 루만(1927~98·사진)의 주저인 <사회의 사회>가 장춘익 한림대 교수(철학)의 번역에 힘입어 드디어 국내에서도 출간됐다. 1960년부터 미국 하버드대에서 공부했던 루만은 미국의 이론사회학자 탤컷 파슨스와의 만남을 계기로 사회를 체계로서 파악하는 ‘사회체계이론’을 만드는 작업에 착수했으며, 30여년 동안 정치학, 매체과학, 법학, 철학, 언어학, 심리학, 환경·생태학, 예술 등 다양한 영역에서 70여권의 저서를 쏟아냈다. <사회의 사회>는 루만이 세상을 떠나기 1년 전인 1997년 출간된 책으로, 1300쪽이라는 엄청난 분량에 자신의 이론적 작업을 집대성해 쏟아넣은 대작이다.루만은 근대사회를 설명하기 위한 보편적이고 거시적인 사회이론을 만들어내는 데 평생을 바쳤다. 무엇보다 그는 사회를 인식하는 자신이 그 사회 속에 포함되어 있는 역설을 직시했다는 점에서 기존 사회학과 전혀 다른 새로운 접근법을 만들어냈다. 1장에서 루만은 “기존의 휴머니즘적인 개념 전통과 지역주의적 개념 전통이 사회를 인식하는 데 장애물이 된다”고 비판한다. ‘사회는 인간으로 구성된다’거나 ‘브라질과 미국이 서로 다른 사회인 것처럼 사회는 지역적·영토적으로 제한된 단위다’와 같은 기존의 관점들은 관찰자를 주체로, 사회를 외부에 있는 객체로 삼았다. 그러나 이런 접근은 관찰자 역시 인식 대상에 포함된다는 사실을 제대로 반영하지 못했다는 것이다.때문에 루만은 “반휴머니즘적이며 반지역주의적인, 그리고 구성주의적인” 사회이론을 세워야 할 필요성을 제기하며, 사회를 체계로서 파악하는 새로운 차원의 이론을 펼친다. 일반적으로 체계는 어떤 고정된 사물이 아니라 ‘작동’에 의해 스스로를 생산하고 또 재생산하는 것을 가리킨다. 살아 있는 유기체가 작동하는 것은 생명 체계, 인간의 의식이 작동하는 것은 심리 체계라 할 수 있다. 그렇다면 사회적 체계는? 루만은 사회적 체계는 ‘커뮤니케이션’이 작동하는 체계라고 본다. 사회는 인간으로 이뤄진 것이 아니라 커뮤니케이션들의 연관으로 이뤄졌다는 것이다.체계는 동전의 양면처럼 체계를 둘러싼 환경과의 차이에 따라 자신을 재생산하는 재귀적인 네트워크를 이룬다. 이때 중요한 것은 체계와 환경의 차이인데, 이 차이로부터 ‘자기 생산’과 ‘자기 관찰’이 연쇄적으로 일어나기 때문이다. 사회적 체계에 비춰보면, 사회는 커뮤니케이션의 작동으로 자기를 재생산하는 과정에서 자신에 대해 관찰하고, 이 관찰은 다시 재생산에 영향을 미치게 된다는 것이다. 루만의 이런 접근법은 한없이 복잡하게 분화된 근대사회의 구조적인 변화 자체를 추적하는 것과 함께 사회에 대한 이해와 발언 등 자기 관찰에 따른 ‘자기 기술’들이 어떻게 달라져 왔는지도 함께 살펴볼 수 있게 한다. <사회의 사회>란 제목도 이런 측면을 반영하고 있다.

|

독일의 사회학자 니클라스 루만(1927~98) |