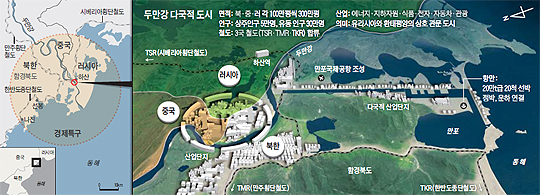

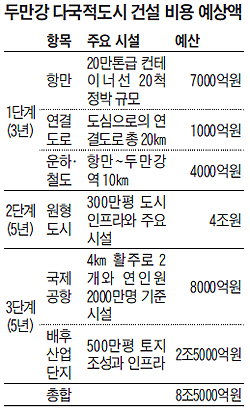

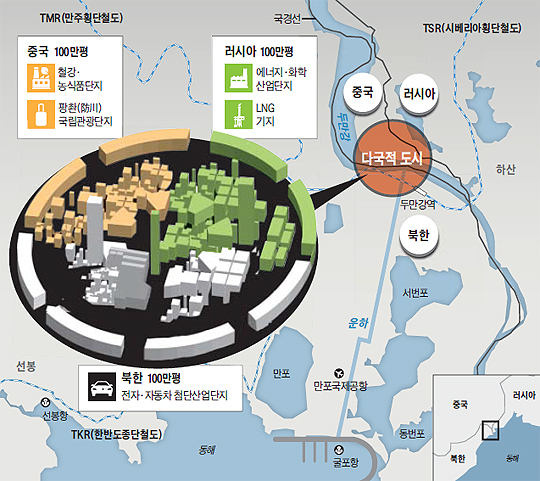

[두만강 다국적 도시 만들자] [上] 中·러 3人 인터뷰

중국과 러시아 당국자들은 "두만강 개발 프로젝트가 동북아의 경제 협력 및 공동 번영의 중요한 계기가 될 것"이라며 해볼 만한 일이라고 했다. 북한 전문가는 "중·러와 한국이 나선다면 북한도 받아들일 수 있다"고 했다.

"러, 두만강 개발 참여 중… 北, 3각 經協에 적극"

갈루슈카 러 극동개발부 장관

알렉산드르 갈루슈카(39·사진) 러시아 극동개발부 장관은 "러시아는 남·북·러 3각 경제협력이 나진-하산 프로젝트의 첫 시범사업인 석탄 운송뿐 아니라 철도와 가스관, 전력망 연결 등 더 많은 분야로 확대되기를 기대한다"면서 "러시아는 이미 북·중·러 접경 지역인 두만강 개발 프로젝트에 참여하고 있다"고 말했다.

그는 본지 인터뷰에서 "21세기 러시아의 가장 큰 과제는 태평양이 있는 동쪽으로 발전하는 것"이라며 이같이 말했다. 러시아 모스크바국립사회대학에서 경제와 노동사회를 전공한 경제 전문가인 그는 지난해 9월 38세의 나이에 극동개발부 장관에 전격 발탁됐다. 그는 지난달 말 방한해 통일부와 산업통상자원부 장관 등과 만나 남·북·러 3각 협력 방안을 논의했다.

갈루슈카 장관은 박근혜 대통령이 제안한 유라시아 이니셔티브와 관련, "러시아는 박 대통령의 제안에 충분히 공감한다"면서 "러시아는 남·북한과 함께 발전할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선의 노력을 다하고 있다"고 말했다. 러시아는 현재 한국과 중국, 몽골 등 4개국 간 다자협의체인 광역두만강개발계획(GTI)과 남·북·러 물류 협력사업인 나진-하산 프로젝트를 추진하고 있다.

러시아 하산역과 북한 두만강역을 잇는 철교 밑으로 두만강이 흐르고 있다. 사진은 지난 11일 하산 쪽에서 촬영한 것으로 강 너머가 북한 두만강시(市)다. /황대진 기자

러시아 하산역과 북한 두만강역을 잇는 철교 밑으로 두만강이 흐르고 있다. 사진은 지난 11일 하산 쪽에서 촬영한 것으로 강 너머가 북한 두만강시(市)다. /황대진 기자

갈루슈카 장관은 "남·북·러 3각 협력이 좀 더 활발하게 진행되면 한반도 종단 열차와 시베리아 횡단 열차를 연결해 한국이 러시아뿐 아니라 유럽으로 나갈 수 있는 교두보를 마련할 수 있다"고 말했다. 그는 지난달 북한 김정은 노동당 제1비서의 특사 자격으로 러시아를 방문한 최룡해 당 비서와 만났던 것과 관련, "북한이 3각 경협에 적극적"이라며"북한은 석탄 수송 외에도 철도와 에너지 등 또 다른 경제협력 프로젝트에 대해서도 한·러와 협력할 의향이 있다고 우리 측에 공식적으로 여러 차례 밝혔다"고 전했다. 그는 지난달 29일 한국외대 러시아연구소 주최로 열린 '남·북·러 3각 협력 모델에서 러시아의 역할'이란 강연 직후 본지와 인터뷰를 가졌다.

"두만강 지역에 제2, 제3의 개성工團 건설 가능"

박일봉 中훈춘시 개발부국장

북·중·러 3국 접경 도시인 중국 지린(吉林)성 훈춘(王軍春)시 인민정부의 박일봉〈사진〉 발전·개혁국 부국장은 "향후 중국과 러시아, 남북한이 경제 협력을 강화한다면 두만강 주변이 크게 발전할 수 있을 것"이라고 말했다.

박 부국장은 지난 9월 훈춘에서 만났고, 25일에는 전화로 인터뷰했다. 박 부국장은 "훈춘을 비롯한 두만강 지역에 제2, 제3의 개성공단이 충분히 가능하다"며 "조선(북한)에서 80% 완성하고 주변 지역에서 20%를 더해서 완제품을 만들면 유럽 시장까지 보낼 수 있다"고 했다.

중국은 2009년 자체적으로 '두만강지역협력개발계획 요강'을 발표하면서 이 지역을 동북아 물류 중심지로 키우려 하고 있다. 동해로 직접 연결되는 항구가 없는 중국은 북 나진항이나 러시아 자루비노항 등을 이용할 수밖에 없어 3국 협력에 특히 관심이 많다.

박 부국장은 "우리의 목표는 북한 최대의 자유무역시장인 나진·선봉 경제특구에서 나사못부터 LED 디스플레이까지 거래되도록 하는 것"이라고 말했다.

박 부국장은 "훈춘에서 북한 나선시 원정리 쪽으로 산업용 전기를 공급하는 송전 선로를 건설 중"이라며 "설계와 지질조사가 이미 끝났고 2016년 완공 예정"이라고 말했다.

"北, 내년 강력한 개혁·개방정책 전망… 적극 활용을"

중국 北전문가 김강일 교수

중국의 북한 전문가인 김강일〈사진〉 중국 옌볜(延邊)대 교수는 두만강 다국적도시 계획에 대해 "중국과 러시아가 결심하고 한국이 경제협력에 동참한다면 북한도 여기에 호응해 나올 것"이라고 말했다.

김 교수는 지난 13일 중국 옌지(延吉)시 옌볜대에서 가진 본지 인터뷰에서 "두만강 지역은 동해를 에워싸고 있는 중국·러시아·한국·일본 등 동북아 국가의 기술과 자본, 자원이 밀집된 곳으로 다국(多國) 간 경제협력에 가장 좋은 입지"라며 이렇게 말했다. 김 교수는 옌볜대 조선한국연구센터 주임 교수로 북한을 왕래하며 북한 지도층과 자주 접촉해 왔다.

김 교수는 "김정은 노동당 제1비서를 관찰한 결과 김정일 국방위원장과는 많이 다르다는 것을 알게 됐다"며 "내년에는 (6·28조치보다) 더 강력한 경제 개혁·개방 조치가 나올 것이란 얘기가 북한 내에서 나온다"고 말했다. 북한이 내부적으로 변화의 움직임을 보이는 만큼 이를 적극적으로 활용해야 한다는 것이다.

김 교수는 두만강 개발이 성공하려면 경제 협력은 정치적 이해관계와 분리시켜 꾸준히 추진하는 것이 바람직하다고 했다. 그는 "북한이 이미 핵을 갖고 있는 상황에서 국제적 봉쇄도 별 효과가 없어 보인다"며 "그렇다면 큰 틀에서 개발 지원 등을 통해 북한의 변화를 이끌어내야 한다"고 말했다.

김 교수는 "중국도 개방 초기 선전(深圳)특구가 성공하면서 전국에 시장경제가 전면 도입됐듯이 북한도 두만강·개성 등 시범 특구가 성공할 경우 체제 전환 움직임이 급물살을 탈 것"이라고 했다. 그는 "북한은 이미 전 주민이 시장 활동을 하는 '전민(全民) 장사'의 단계에 들어갔다"며 "국가 기관도 달러가 필요하면 민간 시장에 가서 바꿔야 할 정도"라고 했다. 김 교수는 "한국에서는 (대북 투자에) 근심이 많겠지만 한 번이라도 실험을 해봐야 한다"며 "아무 시도도 하지 않고 북한을 변화시킬 수는 없다"고 했다.