|

0.1% 재벌의 나라 ③ 99.9% 국민은 봉인가

소수 재벌로의 경제력 집중은 업종별 독과점으로 나타난다. 2~3개 기업이 시장을 독식하면서 경쟁 없이 높은 수익을 올리는 구조다. 물론 독과점을 주도하는 기업은 재벌 계열사들이다. 그룹 지원을 받아 독과점 체제를 유지해가는 경우가 대부분이다.

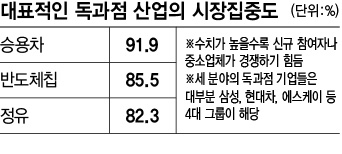

14일 공정거래위원회 자료를 보면, 2005년부터 2009년까지 상위 1개 업체의 시장점유율이 50% 이상이거나 상위 3개사의 점유율 합계가 75% 이상인 독과점 구조 고착 산업은 43개에 이른다. 또 이들 산업의 시장집중도(시장점유율 합계)는 평균 93.6%다. 신규 참여자나 중소 업체가 끼어들어 정상적으로 경쟁할 여지가 없다.

이 가운데 승용차·정유·반도체칩 등은 개별 시장 규모가 10조원이 넘는 대표적인 독과점 고착 산업이다. 시장집중도는 정유 82.3%, 승용차 91.9%, 반도체칩 85.5%로 모두 80%를 넘는다. 세 분야의 독과점 기업들은 대부분 삼성, 현대차, 에스케이 등 4대 그룹에 속해 있다. 독과점을 통해 초과이익을 누리면서 이를 바탕으로 몸집을 더 불려가는 구조다. 이승신 건국대 교수(소비자정보학과)는 “독과점의 최대 피해자는 소비자, 최대 수혜자는 독과점 기업이 된다”며 “한번 형성된 독과점 체제는 쉽게 깨지지도 않는다”고 말했다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

외국차는 가격 내리는데, 현대차 해마다 올리며 ‘배짱’ |

등록 : 2012.02.14 21:14 수정 : 2012.02.15 10:09

0.1% 재벌의 나라 ③ 99.9% 국민은 봉인가

후진 모르는 자동차값…‘독과점 횡포’ 브레이크가 없다

스마트폰 등 ‘테스트 베드’ 활용…“소비자 마루타 신세”공정위는 솜방망이 처벌…‘전속 고발권’ 폐지 목소리

가격 상승이 모든 업체와 모델에 보편적인 현상은 아니다. 혼다코리아는 지난해 말 신형 시아르-브이(CR-V) 가격을 이전 모델보다 최고 120만원 낮게 책정했고, 한국토요타도 최근 신행 캠리 가격을 100만원가량 내렸다. 크라이슬러는 최근 미국 시장에서 가격을 올리지 않은 채 신형 닷지 모델을 내놨다. 외국에선 새 모델이라 해서 반드시 가격이 오르지 않는다.

김필수 대림대 교수(자동차학과)는 “현대·기아차는 국내 시장에서 번 돈을 국외 시장에서 마케팅 비용으로 쓴다”며 “각종 옵션을 패키지로 파는 배짱 장사를 할 수 있는 힘은 현대·기아차의 강한 시장 지배력에서 나온다”고 꼬집었다.

독과점 폐혜는 단순한 가격 인상에만 그치지 않는다. 독과점 형태로 시장을 지배하는 재벌 기업들은 국내 시장을 ‘테스트 베드’로 활용한다. 불완전한 제품을 시장에 내놓아 국내 소비자들이 구매하게 한 뒤 완결된 제품을 세계 시장에 내놓는 식이다.

2010년 6월 말 삼성전자는 스마트폰 갤럭시에스(S)를 내놨다. 애플 아이폰의 인기몰이로 위기에 몰린 삼성전자가 처음으로 내놓은 구글 안드로이드 운영체제에 기반한 스마트폰이었다. 하지만 출시 직후 전원이 꺼지는 등 수많은 오작동이 발생했다. 삼성전자는 출시 뒤 한달 동안에만 오작동 해소 목적으로 4개의 펌웨어를 내놨다. 1990년대 후반 “품질은 절대 양보할 수가 없다”며 15만대의 출시 전 불량 휴대전화를 불태우던 삼성전자의 품질 제일주의가 갤럭시에스에는 적용되지 않았던 셈이다.

한 휴대전화 업체 관계자는 “위기에 몰렸던 삼성전자가 애플을 넘볼 정도로 스마트폰 강자가 되기까지 지난 2년 동안 국내 소비자들의 희생이 컸다”며 “삼성전자는 국내 시장에서 지적된 문제점을 고쳐가며 보다 상품성이 높은 제품을 만들 수 있었다”고 말했다. 김필수 교수도 “현대·기아차는 국내 출시 후 나타난 문제점을 보완해 해외 시장에 수출을 한다”며 “국내 소비자들이 마루타가 되고 있다”고 지적했다.

재벌 기업들의 독과점은 현행법을 무력화시키는 짬짜미로까지 이어진다. 2~3개 업체가 시장을 독과점하고 있는 탓에 몰래 입을 맞춘 뒤 가격을 좌지우지하기가 쉽기 때문이다.

소수 재벌 중심으로 과점을 형성하고 있는 정유 산업은 공정위가 부과한 최대 과징금 1, 2위를 독식하고 있을 정도로 짬짜미 단골 산업이다. 정유업체들은 지난해 5월 주유소 원적 관리(가맹 주유소 관리 방식) 짬짜미로 4800억원을, 2009년 12월엔 액화석유가스(LPG) 판매 가격 짬짜미로 6700억원의 과징금 처분을 받았다. 이들의 짬짜미는 적게는 5년, 길게는 10년 동안 이어졌다. 그 기간 동안 소비자들은 영문도 모른 채 비싼 값에 기름을 사야 했다.

‘경제 검찰’의 칼날은 무디기만 하다. 재벌의 독과점과 경제력 집중을 견제할 전권을 갖고 있는 공정거래위원회는 중요한 조사를 1~2년씩 끌다가 정작 제재를 할 때는 솜방망이 처벌에 그치는 경우가 많다. 가장 대표적인 독과점 산업인 자동차 분야에서 현대·기아자동차의 시장 독식을 막기 위해 나선 사례는 찾아보기 어렵다. 공정위가 재벌을 견제할 의지가 있는지에 대한 의문이 나오는 배경이다.

이 때문에 일부에선 공정위의 전속고발권을 폐지해야 한다는 목소리까지 나온다. 전속고발권은 가격 짬짜미나 부당하도급 거래 등에 대한 고발 권한을 공정위에만 주는 제도를 의미한다. 공정위가 고발하지 않으면 검찰도 나서서 수사할 수 없다. 강정민 경제개혁연대 연구원은 “공정위 스스로가 대형 사건에 대한 전속고발권을 행사하지 않고 있다”고 말했다. 전속고발권제가 오히려 재벌기업의 독과점 체제를 보호하는 장치로 전락하고 말았다는 지적이다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr