|

|

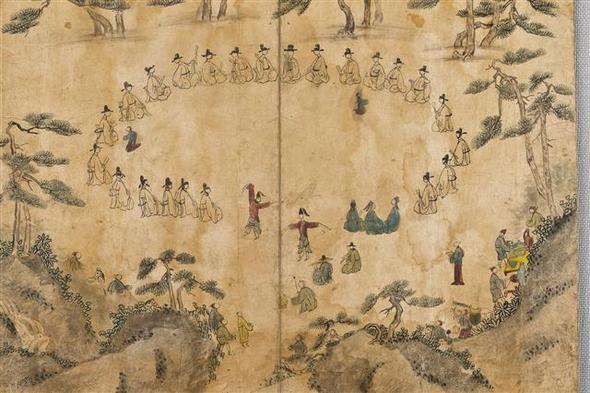

일기의 주인공인 계암 김령 집안에서 소장하고 있는 <삼청동계회첩>. 1654년 갑오 식년시의 진사시에 합격한 5명을 축하하기 위하여 서울 삼청동에서 모인 영남 출신 재경 인사들의 모임을 그렸다. 한국국학진흥원 제공 |

과거시험 날짜 미리 알아내고

응시생들이 시험 거부하기도

혼인풍속·세금제도 등 빼곡

|

|

일기를 통해 본

조선후기 사회사

한국국학진흥원 연구부 기획

이성임 외 지음/새물결·2만1000원

경북 예안현(안동)의 선비, 계암 김령(1577~1641)이 27살 나던 1603년(선조 36년)부터 65살로 세상을 떠난 1641년(인조 19년)까지 39년간 쓴 일기 <계암일록>을 바탕으로 17세기 한국 사회를 미시적으로 들여다보려는 시도다. 한국국학진흥원의 일기연구 1차연도 결과물이다. 소장 역사학자 6명이 분야를 나눠 1년 동안 네 차례 발표와 토론을 거쳐 정리했다. 김령은 광해군 4년(1612년) 문과에 합격해 잠시 관리로 서울생활을 했을 뿐이라 사실상 ‘무명씨’다. 하지만 범퇴계학파에 속해 당대 유생들 동향에 정통하였으며 광산 김씨 예안파를 대표하는 인물로 집안 대소사를 관장하였다. 그런 까닭에 그의 일기는 당대 지역 사회사를 들여다보는 훌륭한 창이 된다. 가장 눈에 띄는 내용은 13전14기로 과거에 급제한 과정. 김령은 27살인 1603년 식년시를 시작으로 식년시 4회, 증광시 4회, 별시 4회, 정시 1회, 알성시 1회 등 모두 14회의 도전 끝에 36살, 1612년 치러진 증광시에서 급제하였다. 그는 서울에 있는 처남 부자로부터 시험날짜와 과목 등 과거시험 정보를 사전에 입수하였다. 그가 입수한 정보는 정확하여 공부해야 할 양과 시간을 줄여 주었다. 재밌는 것은 향시의 경우 시험문제를 싸고 출제관과 응시생들이 줄다리기를 하고 그에 따라 문제가 달라졌다는 점이다. 이는 서울에서 온 출제관이 당파적인 소재로 문제를 내고 퇴계와 남명의 제자라는 자부심이 강한 안동 유생들이 반발하였기 때문이다. 그로 인해 응시생들이 모두 퇴장하여 시험 자체가 무산되기도 했다. 그는 잠깐의 벼슬살이를 제외하곤 평생 재야의 아웃사이더로 살았다. 하지만 일주일에서 열흘이면 조정에서 논의되는 사항들이 상세히 전달돼 조정 상황에 정통했다. 그의 일기에는 당시 예절·풍속이 고스란히 담겼다. 병자호란 직후 처녀공출 소문 때문에 12~13살의 남녀가 혼인하는 조혼 풍습이 널리 퍼졌음이 드러난다. 혼인조건으로 사람됨됨이보다 재물을 더 따지는 것은 요즘과 다르지 않다. 그는 “재물과 이익만 알고 상대가 어떤 사람인지를 묻지 않는다”며 “재산이 넉넉한 사람이면 비록 남루하고 더럽다고 할지라도 머리가 터지도록 다투어 혼인하려 한다”고 개탄했다. 당시 예안지방에서는 남자 쪽이 여자 쪽 집으로 가 혼례를 치르는 ‘남귀여가혼’ 풍습이 관행이었으며 일부에서 여자가 시집으로 가는 ‘친영’을 일부 수용하고 있었다. 일기를 보면, 당시 세금제도는 한마디로 개판이었다. 임진왜란 때 토지대장이 소실돼 토지조사사업이 진행된 이래 1년 임기로 감사가 새로 부임할 때마다 서류상 토지가 늘어났다. 전임자보다 더 성과를 내야 했기 때문이다. 1632년 예안현의 과세 대상 토지 560결 가운데 100결이 ‘종이토지’였다. 비옥도 ‘하중’인 토지에 대한 세금은 1결(20마지기)당 쌀 6말이었는데, ‘종이토지’ 세금이 보태짐으로써 8말3되, 법정 납부액의 38%를 웃돌았다. 여기에 운반비용·수수료가 붙고, 또 삼수량과 당량을 합치면 한결당 16말, 법정 세금의 3배에 이르렀다. 삼수량은 임진왜란 때 훈련도감 운영비 조달을 위해, 당량은 광해군 때 압록강 하구에 파병된 명군의 군량 조달을 위해 설치돼 조선왕조가 끝날 때까지 운용됐다. 통상 일기는 원본이라고 여긴다. 하지만 계암일기는 후손이 원본을 베껴 옮기면서 상당 부분 삭제되거나 수정되었다. 이러한 사실은 김씨 문중에서 보관하고 있던 1607년 1년치 일기 원본 <정미일록>을 함께 공개하면서 드러났다. 원본과 전사본의 글자 수를 비교하니 원본은 3만5천여자인 데 반해 전사본은 1만여자로 70%가량 축약됐다. 날씨, 질병, 노비, 제사 등 반복적인 것이 주로 삭제되었지만 종중이나 서원 등 향촌에서의 활동 등 중요한 내용도 빠졌다. 특히 안동부사로 내려온 한강 정구에 대한 비판이 대부분 삭제됐다. 다행인 것은 추가된 문장은 없다는 사실. 제한적이지만 사료 가치는 충분하다는 결론이다. 임종업 기자 blitz@hani.co.kr