2009. 10. 21. 14:40ㆍ파놉틱 평화 읽기

대한민국은 무엇을 하고 있는 것일까? 지금.

세계가 재편성되고 있다는 느낌을 지울 수가 없다. 신자유주의 장수시절에서 겪은 금융위기는 세계를 새로운 질서로 변화시키는 원동력이 되고 있다. 이러한 구상들은 이미 금융위기 이전부터 다양한 방식으로 논의되었으나 실질적인 현실로 작동하게 한 것은 금융위기다.

한겨레신문 '유레카'의 4극 체제에 관한 기사는 경제문제에 있어 새로운 지배적 거버넌스의 방향을 알 수 있게 해준다.

출처 : 헤럴드경제(2008.11.26)/ 미 재무장관 티머시 가이트너

미국 재무장관 티머시 가이트너가 10월 초 터키 G7 재무장관 중앙은행장 회의에서 미국, 중국, 유럽연합, 일본의 주요 4개국(G 4) 회의 신설구상을 밝혔다고 한다.

실제 세계경제는 미국, 중국의 두 축과 함께 유럽과 일본의 영향력이 비약적으로 발전할 것이다. 특히 아시아가 경제발전의 가장 중심적인 발전지역으로 유럽은 전통적인 발전지역이기 때문에, 미국의 이익을 추구하기 위해서라도 G7, G20보다는 G4가 훨씬 매력적인 구조라고 생각된다. 즉 미국을 중심으로 하는 아시아와 유럽 구상이라고 할 수 있다. 유럽은 하나로 상정하기 때문에 아주 단순하게 간편하게 협상과 협의를 진행할 수 있으며, 중국과 일본의 갈등과 경쟁을 활용하여 미국의 이익을 만드는 것도 용이할 것이다.

|

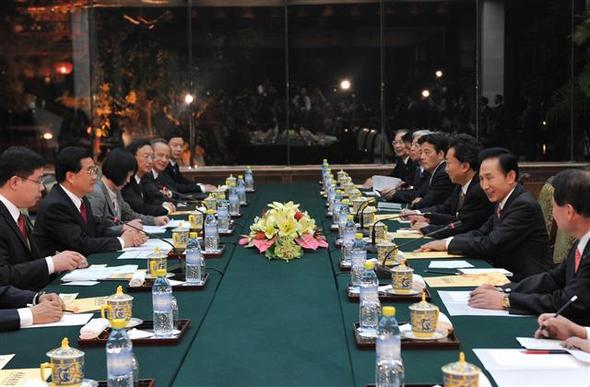

| » 이명박 대통령(오른쪽 둘째)이 10일 저녁 중국 베이징 댜오위타이(조어대)에서 하토야마 유키오 일본 총리(오른쪽 셋째)와 함께 후진타오(왼쪽 둘째) 중국 국가주석 주최로 ‘3국 정상 면담’을 하고 있다. 베이징/연합뉴스 |

세계안보도 마찬가지로 진행되고 있다. 이미 유럽은 EU로 통합되고 있으며 동유럽지역 국가들은 EU의 영향력 속으로 편입되고 있다. 러시아를 견제할 수 있는 좋은 구도이다. 문제는 아시아지역이다. 비확산 반테러의 핵심 문제지역이 아시아다. 이라크, 이란, 아프카니스탄, 파키스탄, 북한 모두가 아시아에 위치해 있다. 새롭게 부상하는 중국과 인도 또한 아시아에 위치해 있다. 비확산 반테러를 위해서는 중국과 인도의 동참이 무엇보다도 절실하다.

따라서 미국은 동아시아공동체라는 구상을 다듬고 있다. 동아시아공동체의 구축을 통해 중국을 견제, 견인하고 일본을 활용하며 미국의 이익을 아시아 국가들의 활동을 통해 만들어가려는 모색이다. 그 모색의 핵심 협의체는 미-중-일 3국 협의채널이다. 즉 동아시아와 환태평양지역의 경제안보질서의 상위 논의 틀로서 3국 채널 구상이 지금 협의되고 있는 상황이다.

그리고 그 하위에 동아시아공동체 추진의 추진력이 될 수 있는 것이 6자회담이라고 할 수 있다. 북한의 비핵화를 위한 회담테이블이며 동북아시아 지형의 변화를 논의하는 공간이기도 하다. 6자회담을 통한 동북아지역의 안정적 관리, 그리고 동아시아공동체 구상으로 확대되면서 진행되는 반테러 비확산 및 미국의 경제적 이익으로서의 지역관리와 FTA 체제 등.

지금 세계는 심각한 구조적 변화들이 꿈틀거리는 과도기적 상황에 있다. 세계 경제질서와 안보질서가 새로운 지형으로 변화되는 첨예한 조정과 갈등과 구상이 현실에서 전개되고 있는 것이다. 이제 경제와 안보는 불가분의 관계에 놓여 있으며, 전통적 안보와 새로운 위기는 포괄안보의 개념으로 전환되고 있다. 국가안보와 동시에 인간안보도 지켜져야 한다.

그런데 대한민국은 무엇을 하고 있는 것일까? 한반도는 여전히 신냉전 갈등구조를 벗어나지 못하고 있다. 담당장관들은 북한에 대한 제재만 외치고 있다. G20 회의 개최를 국민들에에 선전하는 그 시간에도 미 재무장관은 새로운 세계경제 거버넌스의 구상을 조심스럽게 내놓고 있다. 지금 대한민국이 상대할 것은 버르장머리를 고치기 위해 언제까지이건 기다려야 하는 북한이 아니다. 이렇게 거대하게 변화하는 세상의 흐름을 정확히 파악하고 대처하고 실천할 수 있는 인프라를 구축하는 것이다.

그런데 왜 이렇게 가슴은 답답한 것일까?

4극 체제(G4)

세계경제 지배체제가 요동을 치고 있다. 지난해 일어난 세계 금융위기가 불러온 지각변동의 여진이 계속되고 있는 것이다. 1973년 미국 달러의 금 태환 정지에 따른 변동환율제 실시와 석유 위기를 계기로, 75년 세계경제의 큰 틀을 조정하기 위해 탄생한 미국·영국·독일·프랑스·일본·이탈리아·캐나다의 주요 7개국(G7) 체제가 쇠퇴하고, 새 체제 구상들이 분출하고 있다. 대표적인 게 내년 우리나라가 개최하고, 내후년부터 정례화하는 주요 20개국(G20) 체제이다. G7(또는 러시아를 포함한 G8)이 초국적 기업과 글로벌 금융회사의 이익만 대변해왔다는 반성에 따른 것이다.

하지만 선진국과 개발도상국을 포함해 20개의 나라로 구성된 G20은 의사 결정에 어려움이 있고 선진국과 개도국 간의 이해관계 차이가 커, 합의를 이루기 어렵다는 지적이 벌써 나온다. 미국과 함께 세계경제의 쌍벽으로 등장한 중국의 존재감과, 조만간 발효될 리스본조약을 통해 단일한 정치공동체로의 출범을 눈앞에 둔 유럽연합(EU)의 부상을 반영하지 못한다는 반성도 제기되고 있다. 이런 가운데 나온 것이, 이달 초 터키 G7 재무장관·중앙은행장 회의에서 티머시 가이트너 미 재무장관이 제의했다는, 미국·중국·유럽연합·일본의 주요 4개국(G4) 회의 신설 구상이다.

이 구상이 자리를 잡기까진 G7의 4개국에서 1개로 몫이 줄어들 유럽연합의 불만과, 관리통화체제를 취하고 있는 중국의 사정 등으로 상당한 조정기가 필요할 것이다. 하지만 달러 약세의 추세 속에서 위안·유로·엔을 포함한 복수 기축통화 시대의 도래가 급부상하고 있는 점을 고려하면, 현실화할 가능성이 매우 크다. 이럴 경우, G20은 G4의 들러리로 전락하기 쉽다. 정부는 G20 정상회의 유치에 취해 있지 말고, 큰손들의 움직임에 촉각을 곤두세워야 할 때이다.

오태규 논설위원 ohtak@hani.co.kr

한겨레신문 2009년 10월 21일자

'파놉틱 평화 읽기' 카테고리의 다른 글

| [세계화 시대, 정착촌과 장벽이야기] (0) | 2009.11.19 |

|---|---|

| 아프가니스탄 파병을 다시 생각해 보며 : 전쟁과 평화 (0) | 2009.11.12 |

| 동북아 질서의 변화와 남북관계 : ‘한반도의 봄’은 언제쯤 올까? (0) | 2009.10.12 |

| 대북 포용정책 진영 총집결, '한반도평화포럼' 발족 (0) | 2009.09.09 |

| [KSOI 동향과 분석] 신냉전 갈등구조에서 탈냉전 협력구조로 (0) | 2009.08.28 |