2011. 10. 31. 12:01ㆍBook

|

15세기 인도양 지배하던 중국, 해외진출 금지한 까닭

| |

| 등록 : 20111028 21:04 |

|

|

중국의 ‘균형과 중용’의 원리 등

모순 덜한 동양 소유-지배 구조로 공멸적 자본주의 낳은 서양 비판 문화구조로 살펴본 1만년 문명사

충적세 문명

김유동 지음/길·3만원

지구의 나이는 45억년이지만 인류가 문명을 이룩한 시기는 고작 1만년 정도다. 그러나 인류와 문명이 흘러온 충적세(인간이 농경을 시작해 급속하게 문명을 이뤄온 지질시대) 1만년을 설명하기란 쉽지 않은 일이다. 학문이 점점 세분화된 현대에는 더욱 그렇다. 부분을 따라가다가 전체를 놓치기 쉽기 때문이다. 그래서 인류 문명을 총체적으로 파악하려는 ‘문명사’ 연구는 시도하기도, 시도해서 성공하기도 어렵다.

아도르노 연구자인 김유동 경상대 교수가 쓴 <충적세 문명>은 ‘부분에 휩쓸리지 않겠다’는 마음으로 무장하고 쓴, 국내에서 보기 힘든 본격적인 문명사 연구서의 역작이다. 10여년 산 속에 칩거하며 썼다는 이 책은 인류 문명 전체를 대상으로 삼은 연구의 규모도 놀랍지만, 처음부터 끝까지 책을 관통하며 펼치는 독특한 학문 방법인 ‘비교문화구조학’의 의미가 특히 두드러진다. 지은이는 서론에서 왜 새로운 방법론을 찾으려 하는지, 비교문화구조학이란 무엇인지 차근차근 설명한다.

비교문화구조학은 “‘문화구조’들을 비교하면서 충적세 인간문화 전체의 구도를 시험 삼아 만들어보려는 시도”라고 한다. 전체는 하나로 얽혀 있고 그것을 직관적으로 느낄 순 있지만, 역사학, 문학, 철학 등 개별적인 분과 학문으로는 ‘전체의 그림’을 그릴 수가 없다고 한다. 때문에 전체 그림을 그리고자 찾은 방법이 바로 “상대적으로 독립적인 부분으로서의 전체”라고 할 수 있는 문화구조다. 인간은 공기처럼 자신을 둘러싼 관습이나 제도, 가치관 등 문화구조를 통해 세계를 인식하는데, 스스로 독립성을 가진 여러 문화구조를 비교하면 전체 구도에 접근할 수 있을 것이란 설명이다.

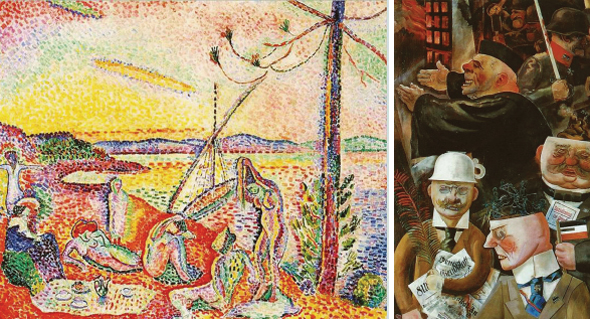

이런 비교문화구조학으로 지은이는 원시시대부터 현대에 이르기까지 인류가 겪었던 모든 문화구조들을 분석한다. 여기에 법과 제도, 문학과 예술, 역사적 기록 등을 총동원한다. 기본적으로 지은이는 유라시아 대륙에서 시작된 문명이란 이름의 인위가 ‘소유와 지배’를 낳았고, 그것이 결국 인간과 자연을 노예화해 총체적인 위기를 맞게 됐다고 본다. 그러나 소유와 지배가 나타나는 방식은 문화구조마다 달랐다고 지적한다. 성과 속을 구분하지 않는 인도 문명은 다른 문화구조보다 안정적인 모습을 보여줬으며, 고착된 계급질서를 바탕으로 순환적 세계관을 지닌 중국 문명은 ‘자본의 논리’에 크게 영향받지 않았다. 불안정한 자연환경에 놓인 중동과 유대인의 문명은 힘과 정의의 논리에 충실했으나 서구중심주의의 일차적인 제물이 됐다.

서구중심주의로부터 비롯한 ‘진보의 역사’라는 관점을 거부하는 지은이는 베냐민과 아도르노가 보여줬던 ‘역사에 대한 비관적 전망’과 ‘구원의 관점’을 자기의 사유 속에 깔아놓는다. ‘탁월한 개인’을 숭배했던 서양 문명은 자연과 인간, 인간과 인간 사이의 조화롭고 안정된 관계를 깨뜨리며, ‘타자’를 만들어 소유하고 지배하는 ‘인위의 문명’을 한계까지 밀어붙였다. 그 결과가 인간과 자연의 공멸을 걱정하기에 이른 현재 후기 자본주의 문명이다.

이에 대해 지은이는 “동양의 문화구조는 지배를 완화하면서 지배와 피지배의 관계를 좀 덜 모순적이고 좀더 상보적인 관계로 만들었다”며, 소유와 지배가 없던 원시 시대의 문화구조와 소유와 지배를 중화할 수 있었던 동양의 문화구조를 서양에 대한 비판적 척도로 제시한다. 특히 15세기 인도양을 지배했던 중국이 외부로의 확장보다는 내부의 안정을 위해 해외진출을 금지한 역사로부터 ‘균형과 중용’의 원리를 읽어내는 등 섬세한 통찰력이 두드러진다. | ||||||||||||||||||

'Book' 카테고리의 다른 글

| 브루스 커밍스 [미국 패권의 역사] (0) | 2012.01.16 |

|---|---|

| 다케우치 요시미의 <고뇌하는 일본> <내재하는 아시아> (0) | 2011.11.16 |

| 왕후이의 <아시아는 세계다> (0) | 2011.09.28 |

| 귄 다이어의 <기후대전> (0) | 2011.09.25 |

| 제프리 골드파브 ‘작은 것들의 정치’ (0) | 2011.09.14 |